L’amico del popolo”, spazio politico di idee libere, di arte e di spettacolo. Anno III. La rubrica ospita il giornale quotidiano dell’amico veronese Ugo Brusaporco, destinato a coloro che hanno a cuore la cultura. Un po’ per celia e un po’ per non morir...

Un film al giorno

LA DOLCE VITA (Italia, 1969), regia di Federico Fellini. Prodotto da: Giuseppe Amato, Angelo Rizzoli. Sceneggiatura: Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Brunello Rondi (non accreditato: Pier Paolo Pasolini). Soggetto: Federico Fellini, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli. Musica: Nino Rota. Fotografia: Otello Martelli. Montaggio: Leo Catozzo.

Con: Marcello Mastroianni - Marcello Rubini. Anita Ekberg - Sylvia. Anouk Aimée - Maddalena. Yvonne Furneaux - Emma. Lex Barker - Robert, fidanzato di Sylvia. Magali Noël - Fanny. Alain Cuny - Steiner. Nadia Gray - Nadia. Annibale Ninchi - padre di Marcello. Walter Santesso - Paparazzo. Valeria Ciangottini - Paola. Riccardo Garrone - Riccardo. Ida Galli – Debuttante dell’Anno. Audrey McDonald - Jane. Gloria Jones - Gloria. Alain Dijon - Frankie Stout. Enzo Cerusico - paparazzo. Nico - Nico.

“Roma: Marcello Rubini è un giornalista che si occupa di servizi scandalistici, ma coltiva l'ambizione di diventare scrittore di romanzi. Il film si articola in diversi episodi, ambientati nell'ambiente mondano capitolino, in cui l'uomo è ben inserito grazie al suo lavoro.

Due elicotteri sorvolano la città: uno trasporta una statua del Cristo, mentre sull'altro si trova Marcello col fotoreporter Paparazzo. I due velivoli passano sopra una terrazza sulla quale stanno prendendo il sole alcune ragazze in costume; i reporter tentano d'abbordare le ragazze, che chiedono dove portino la statua. Il rumore dell'elicottero però copre le loro voci. Solo una comprende che la destinazione del Cristo è il Vaticano. Marcello chiede il numero di telefono alle ragazze che, divertite, glielo negano. Il volo degli elicotteri termina su piazza San Pietro, dove suonano le campane a festa.

Marcello si trova quindi in un locale in stile orientale, per un servizio su una famiglia reale. Mentre corrompe uno dei camerieri per conoscere i piatti che i principi hanno mangiato, Paparazzo, su indicazione di Marcello, inizia a scattare foto a una nobile in compagnia d'un giovane. Le guardie del corpo intervengono, allontanando il reporter intimandogli di consegnare il rullino. Uno degli avventori, seduto a un tavolo con due donne, riconosce Marcello, l'invita a raggiungerlo e gli intima di smettere di creare scompiglio con la sua attività di paparazzo. Al locale arriva una bella donna, Maddalena; Marcello si offre di accompagnarla e lei accetta: escono dal locale e vengono bersagliati dai flash dei fotoreporter colleghi di Marcello.

La coppia si ferma con l'auto in piazza del Popolo; dopo una chiacchierata, incontra una prostituta e Maddalena l'invita a seguirli in un giro in auto per poi accompagnarla verso casa, in periferia. Una volta arrivati a casa, mentre la prostituta è in cucina, Maddalena e Marcello si stendono su un letto e fanno l'amore. La mattina dopo il protettore della prostituta sosta davanti alla casa per ricevere il denaro della prestazione; Marcello e Maddalena se ne vanno in macchina dopo avere pagato la donna. Nel frattempo Emma, fidanzata depressa di Marcello (in quanto è ben conscia dei suoi continui tradimenti), lo sta aspettando a casa. Poiché questi non è rientrato, Emma, intuendo che Marcello abbia passato la notte con un'altra donna, inghiottisce delle pastiglie perdendo conoscenza. Marcello la porta quindi in ospedale, dove questa si salva.

Marcello viene incaricato di seguire nella capitale l'attrice Sylvia, famosa stella del cinema americano. L'uomo la porta in un locale frequentato da turisti stranieri, e fa le sue prime avances. Euforica, Sylvia inizia a passeggiare per le vie di Roma seguita da Marcello e quando vede la fontana di Trevi vi s'immerge iniziando a danzare. Marcello entra a sua volta nella fontana, dichiarandosi innamorato della donna. Quando la riaccompagna in hotel incontra però il fidanzato di lei, che prima schiaffeggia Sylvia e in seguito affronta Marcello, stendendolo con un pugno; il tutto davanti ai fotografi che immortalano la scena.

Marcello va poi a Cinecittà per un servizio fotografico, quando davanti alla Basilica di San Giovanni Bosco scorge il vecchio amico, l'intellettuale Enrico Steiner. Steiner si interessa su come stia procedendo la stesura del suo libro; quindi l'invita a cena. Prima di congedarsi, Steiner invita Marcello a rimanere ad ascoltarlo mentre suona l'organo in chiesa.

Intanto il popolo romano è in preda a un episodio di fanatismo collettivo intorno a due bambini che affermano di avere visto la Vergine Maria in un prato fuori città. Marcello accorre per scrivere un articolo, ma la sua attenzione è distolta dalla fidanzata Emma. Alla sera inizia a diluviare e si forma una ressa in cui la folla si contende i pezzi dell'albero vicino al quale sarebbe apparsa la Madonna. Tra la folla c'è anche Emma, che riesce a prendere un ramo, sperando in un aiuto divino che faccia in modo che Marcello le dimostri più attenzione e finalmente la sposi.

Marcello ed Emma vanno quindi a casa di Steiner per trascorrere una serata con una compagnia di eccentrici intellettuali. Qui Marcello conosce la famiglia dello scrittore, della quale fanno parte anche due bambini. Steiner propone a Marcello di presentargli un editore, cosicché il giornalista possa dedicarsi a quello che più gli piace e non doversi occupare più di cronaca scandalistica.

Marcello è in una trattoria sul mare per scrivere a macchina; non riuscendo però a concentrarsi attacca discorso con la ragazzina che sta apparecchiando i tavoli: si chiama Paola, è originaria dell'Umbria, e le piacerebbe imparare a scrivere a macchina per fare la dattilografa. Marcello prova simpatia per la ragazzina e le sue semplici aspirazioni.

Marcello quindi viene avvisato della visita del vecchio padre: i due si incontrano in un caffè all'aperto di via Veneto e decidono di andare in un night, dove incontrano Fanny, una ballerina francese. Dopo avere bevuto, i quattro escono dal locale insieme a due ballerine; Paparazzo e Marcello stanno con loro, mentre il padre è invitato da Fanny nell'appartamento della ragazza. Poco dopo però Fanny chiama Marcello: il padre si è sentito male. In seguito, il padre annuncia al figlio che tornerà subito a casa a Rimini in treno, anche se Marcello vorrebbe che restasse ancora con lui.

In un castello fuori città si sta svolgendo una festa dell'alta società organizzata da una famiglia della nobiltà romana. Al party Marcello incontra Maddalena, che lo fa sedere al centro d'una stanza isolata, quindi si dirige in un'altra ala della villa, da cui, tramite un gioco di echi, può comunicare con lui senza vederlo, e da lì gli dichiara il suo amore segreto per lui. Mentre Marcello le risponde con parole dolci, sopraggiunge un altro invitato, che inizia a baciare la donna. Non ricevendo più alcuna risposta dalla donna, Marcello la cerca invano e poi si unisce agli altri invitati per esplorare una vecchia dimora abbandonata di fronte al castello. Là, mentre alcuni ospiti sono impegnati in una seduta spiritica, Marcello prova inutilmente a sedurre una sconosciuta che indossa un mantello bianco, ma è invece sedotto da un'altra ospite.

Marcello ed Emma sono in macchina fermi a litigare. Marcello esorta Emma a lasciarlo, in quanto i due hanno una visione totalmente opposta del mondo e della vita, ma la donna rifiuta; lui allora la fa scendere dalla macchina con forza. Marcello fugge con la macchina lasciando Emma sola. La mattina dopo Emma è ancora là in piedi; Marcello la fa salire in auto, ed entrambi si dirigono verso casa. Una volta a casa, Marcello riceve la notizia che Steiner ha ucciso i suoi due figli, togliendosi poi la vita. Raggiunge l'appartamento dell'amico scrittore e la polizia lo fa entrare in quanto amico dell'omicida-suicida. Il palazzo è assediato dai paparazzi; Marcello accompagna il brigadiere a prendere la moglie di Steiner alla fermata dell'autobus per annunciarle la terribile notizia.

Un altro party cui partecipa Marcello si tiene in una villa sul mare del litorale romano, concludendosi con lo spogliarello di Nadia, moglie del padrone di casa, ed un'orgia tra i partecipanti. Sulla spiaggia antistante la villa, all'alba viene rinvenuta da dei pescatori un'enorme manta morta. Sulla riva Marcello sente una voce che lo chiama: è Paola, la ragazzina umbra conosciuta nella trattoria, che si trova al di là di un fiumiciattolo. Marcello si volge verso di lei ma, pur non essendo lontano, a causa del rumore del mare, non riesce a udirne le parole: lei tenta di farsi capire a gesti, ma è inutile. Marcello alza la mano per un ultimo saluto e s'allontana per raggiungere il suo gruppo. La ragazzina lo osserva allontanarsi.”

“(...) La dolce vita di Fellini è troppo importante perché se ne possa parlare come si fa di solito con un film. Benché non grande come Chaplin, Eisenstein e Mizoguchi, Fellini è senza dubbio “autore”, non “regista”. Perciò il film è unicamente suo: non vi esistono né attori né tecnici: niente è casuale. Nella Dolce vita, infatti, non è riconoscibile lo stile di nessuno: non lo stile di un attore (il bravo Mastroianni, la stupenda Anita, sono un altro Mastroianni, un’altra Anita), non lo stile di un operatore, non lo stile di un montatore, non lo stile di Flaiano o di Pinelli, gli sceneggiatori. Forse si avverte appena lo stile del musicista, Rota, che appunto, fuoriesce un po’ dal sistema stilistico generale: come insomma se un Caravaggio fosse incorniciato in una cornice rococò. Poco importerebbe, del resto.

Ecco, ora se si trattasse di uno scrittore, io partirei subito da un esame stilistico: magari mi prenderei il mio bravo campione linguistico, una frase “tolta a caso” (come si dice) dal contesto, la metterei sul tavolino del laboratorio, la smonterei e l’analizzerei. Dall’analisi stilistica potrei così lecitamente giungere alle implicazioni psicologiche, ideologiche e storiche.

Esiste infatti una soddisfazione “descrittiva” (grazie specialmente alla critica di Spitzer e Auerbach e ai programmatici postcrociani) per le opere letterarie, ma non esiste quasi affatto per le opere cinematografiche. Tuttavia, almeno irrelata, vive, in tutti noi, un’idea stilistica, formatasi intuitivamente, del mondo espressivo di Fellini; e ad essa dovrò un poco affidarmi.

Intanto va osservato che, nell’autore cinematografico, esiste un doppio piano di lavoro espressivo: uno strato che consiste nella preparazione degli oggetti da riprendere, e un secondo strato che consiste nella vera e propria ripresa e nel montaggio. Sarebbe come a dire che uno scrittore dovesse prima ammassare un enorme coacervo, prestabilito, di materiale lessicale, e poi lo coordinasse nella sintassi e lo montasse nel seguito narrativo, il che in parte avviene, ma solo idealmente.

Osserviamo un’inquadratura della Dolce vita: Polidor che suona la tromba. E’ chiaro che qui si sovrappongono due successive operazioni stilistiche: la prima è appunto la preparazione dell’oggetto da riprendere (Polidor, truccato in quel dato modo con gilet, la tuba, la tromba, i gesti che deve fare, l’altezza a cui deve portare la tromba quando fa l’acuto, etc.), la seconda (che avviene in un successivo momento) riguarda invece la definizione dell’inquadratura, del movimento della macchina da presa, della coordinazione con le altre inquadrature. Tutti conosciamo la serie di scelte che compie Fellini lungo quello che ho chiamato il primo strato stilistico della sua opera che è appunto quello della preparazione degli oggetti da riprendere. Descriviamone qualcuna di tali scelte:

1) Fellini usa gli attori sempre in modo stravagante, inatteso, tale da violentare la loro personalità alle radici e da costringerla a una totale reinvenzione (esempi? a dozzine: dall’ex Tarzan, all’ex cattivo Enrico Glori, dall’ex dannunziano Annibale Ninchi all’ex sexy girl Anita Ekberg). Tuttavia, con questi interpreti del tutto stravolti e deformati, coesistono interpreti di tipo totalmente opposto: ossia dei personaggi presi tali e quali, come in un nudo documentario, dalla realtà, e innestati con la violenza del più violento naturalismo, nell’organismo complicato della lingua felliniana. Mi riferisco a persone vere, come Laura Betti, Leonida Repaci, Anna Salvatore, etc.).

2) Fellini usa una continua dilatazione espressionistica dei costumi e degli ambienti: ma di questa dilatazione si possono distinguere almeno tre tipi: a) dilatazione puramente vignettistica (angoli caricaturali, con signore dai cappellini esageratamente singolari, con mantelli ingiustificati); b) dilatazione “d’atmosfera” tipica del cinema e della letteratura decadente (si vedano quasi tutti gli esterni di Roma, dai più eleganti ai più abietti); c) dilatazione puramente espressiva, formalistica (si vedano le stupende immagini del miracolo, con le lampade e gli ombrelli sotto la pioggia sferzante).

Ma anche stavolta, accanto a tale dilatazione deformante, va notato che permane un certo quantitativo di naturalismo quasi documentario, da far venire in mente certi pezzi della Settimana Incom. Questo per quel che riguarda il primo strato.

Quanto al secondo, quello della vera e propria ripresa e del montaggio, cerchiamo ugualmente di descrivere - sempre, purtroppo, con una terminologia approssimativa - qualche caratteristica.

1) L’inquadratura e i movimenti di macchina creano sempre intorno all’oggetto una specie di diaframma, che ne complica e rende il più possibile irrazionale e magica la sua immissione e la sua concatenazione di rapporti con il mondo che lo circonda. Quasi sempre, all’attacco di un episodio, la macchina da presa è in movimento, e i suoi movimenti non sono mai semplici: paratattici, come si direbbe parlando di letteratura. Perciò, spesse volte, succede che nel contesto dei movimenti di macchina sinuosamente e parenteticamente subordinati, si inserisca brutalmente una inquadratura semplicissima, quasi documentaria: una citazione di lingua parlata... Si veda per esempio l’arrivo della diva all’aeroporto di Ciampino.

2) Il fraseggio delle sequenze è ampio, spesse volte lento e circostanziato, come una pagina proustiana: ma ancora una volta va osservato che a questa operazione ne corrisponde una uguale e contraria, che spesso si giustappone. Si veda per esempio l’incontro nella chiesa tra Marcello e Steiner, che, dopo essersi dilungato fino alla lentezza narrativa quasi esasperante con cui Marcello ascolta l’altro che sta suonando l’organo, si conclude con una visione di una rigidità fulminea, un campo lungo - sulla chiesa vuota, con la figura di una donna – che quasi non fa in tempo a essere trattenuto dalla retina. Lo stesso si verifica nell’episodio del padre, tutto così articolato e precisato, a cui si contrappone un campo lungo sul taxi del genitore che parte lasciando solo il figlio nella squallida strada.

Queste non sono che sommarie, generiche descrizioni di alcune caratteristiche della lingua felliniana: tuttavia siamo già in grado, direi, pur con tali schematiche induzioni di dichiarare quest’opera di Fellini, dal punto di vista stilistico, come appartenente in pieno alla grande produzione del decadentismo europeo. Di questo, essa ha tutti i connotati: la compiacenza fonica (che è il primo connotato del decadentismo) ha un equivalente in Fellini in una compiacenza visiva per cui l’immagine fuoriesce dalla funzione e si fa pura, con tutto l’incantesimo che ne deriva; anche la dilatazione semantica (il secondo connotato del decadentismo) è continuamente praticata da Fellini. Non c’è infatti un solo significato nel suo film che si presenti come puramente strumentale: è sempre eccessivo, sovraccarico, lirico, magico, o troppo violentemente veristico: è cioè dilatato semanticamente.

Continuando col parallelo che abbiamo fatto più sopra tra il primo strato stilistico dell’operazione cinematografica e la raccolta del materiale lessicale, potremmo agevolmente osservare come il lessico di Fellini abbia tutte le caratteristiche del lessico decadente: è colorito, raro, bizzarro, superscritto, con pastiches espressivi provenienti dai più diversi gusti, presi dai più diversi mondi. E lo stesso dicasi del secondo strato stilistico, che come abbiamo visto corrisponde alla sintassi: una sintassi appunto subordinante, ritardante, con rapidi voluti brividi di interiezioni e di sintagmi semplici, parlati.

Siamo dunque di fronte a un prodotto che potremmo chiamare più precisamente, neodecadentistico se la letteratura impegnata, e nella fattispecie il neorealismo cinematografico, contassero tanto da rendere vecchio, superato, il decadentismo storico, così da dover ricorrere all’ormai rituale proclitica rinnovante. Purtroppo il periodo dell’impegno è stato troppo breve: il conservatorismo l’ha rapidamente circoscritto e respinto. Ora, poi, la distensione favorisce in un certo modo la reazione stilistica: i comunisti stessi riscoprono il decadentismo e cercano di individuare gli elementi positivi e progressisti che contiene anche se con una certa sussiegosità. Non io però: a costo di parere, ai comunisti, settario. Io, per me, dichiaro a tutte lettere che l’opera di Fellini segna e codifica il ritorno, energico, di un gusto e di una ideologia stilistica che hanno caratterizzato la letteratura europea del decadentismo.

Tutti avrete certamente notato come la mia descrizione delle caratteristiche formali del linguaggio di Fellini, avrebbe potuto essere presa quasi di peso e riferita a Gadda. Anzi, vi sarete forse meravigliati come il nome di Gadda non venisse alla luce, quale termine di paragone del confuso senso descrittivo. Infatti: come Fellini, Gadda si compiace, a tratti, di sia pure ironiche compiacenze foniche; come Fellini, Gadda violenta i semantemi, sempre in funzione di un significato che reinvesti i termini in un linguaggio tutto soggettivo, grottesco, violento, viscerale, deformante (con brani tuttavia di veristica realtà schiaffati con rabbia nel dettato); come Fellini, Gadda usa una sintassi che è per così dire, ipertassi, venata ogni tanto di clausole paratattiche; come Fellini, Gadda possiede un lessico che è il più pasticciato immaginabile (e non è una osservazione in negativo).

Eppure tra i due autori c’è una sostanziale diversità, malgrado tale abbondanza di concomitanze. Scusate, devo essere rapido e sommario: ma, in poche parole, direi che tale sostanziale diversità consiste nel fatto che il “pastiche” di Gadda avviene su superfici interne, mentre il “pastiche” di Fellini si dispone frontalmente su superfici esterne.

E’ vero: anche la posizione politica di Gadda e Fellini ha qualcosa in comune, sia pure genericamente e schematicamente: tutti e due gli autori, infatti, accettano sostanzialmente le istituzioni, lo Stato e la Chiesa, non ne mettono in discussione le strutture e le accettano quasi come dati assoluti e immodificabili, salvo poi a essere addirittura anarchici, anche se di un’anarchia tutta satirico-grottesca (in Gadda), magico-lirica (in Fellini), e ad esercitare una continua opposizione fondata sugli umori individuali, infantili (moralistici in Gadda, libertari in Fellini).

E’ questa comunque abnorme forma di conformismo che appunto produce nei due scrittori uno stile, che, ripeto, superficialmente, ha dei caratteri analoghi.

Ma in Gadda, questa costruzione per superfici interne, implica profonde sfaccettature nella realtà, approfondimenti quasi vertiginosi, mentre invece in Fellini questa “frontalità” giustappone le cose quasi sempre su uno stesso piano, come avviene nei bassorilievi dei primitivi. Esiste una profonda ed evidente differenza in questo senso: il fatto è che Gadda possiede, coscientemente, un sistema ideologico razionale: egli si è formato prima dell’Italia qualunquistica e fascista e tutta la sua formazione si è compiuta sotto il segno del positivismo, niente affatto provinciale, ma anzi, per la sua alta qualità, di forte impronta europea – molto meno provinciale e molto più europea di quanto sia mai stato il crocianesimo, ed è per questo che tutta la sua opera, malgrado i folli, maniaci, ossessivi irrazionalismi che tormentano l’uomo, è dominata da uno spirito razionalistico, che sa sempre storicizzare – positivamente, magari con un eccesso di ricostruzione di verità naturalistica. Egli crede infatti nelle istituzioni statali: ma se queste vacillano continuamente davanti ai suoi occhi, sommuovendo senza sosta il suo enorme macchinario linguistico, è solo perché, la mente che le osserva e, dolorosamente, contraddittoriamente, le accetta, possiede razionali strumenti di critica per giudicarle.

Fellini, al contrario, si è formato durante l’Italia del fascismo, ignorante e stupida: e benché, quando doveva, Fellini sia stato antifascista, e lo sia tutt’ora, nel modo più virile e democratico, la sua formazione culturale resta originariamente provinciale: al contrario di Gadda - per cui le istituzioni sociali sono degli alti dati moralisticamente civili - per Fellini sono dei miti. Contro i vizi di tali miti - visibili nella nostra società anche all’occhio più miope e indifferente - egli ricorre alla forza del mito stesso, così che: la sua opposizione politica si impianta alla fine tutta sulla irripetibilità della fantasia individuale, sull’angoscia e sulla gioia, come patrimonio intimo e quasi mistico.

Questo tipo di cultura - caratteristicamente novecentesca, come vedete, e decadente – implica come primo atto il rifiuto alla razionalità e alla critica che vengono sostituite dalla tecnica e dalla poeticità.

Tuttavia - come sempre succede quando ci si rifiuta di avere un’ideologia, una ideologia esiste ugualmente, benché circoscritta e come anchilosata dall’acribia di chi ne è in possesso. L’ideologia di Fellini si identifica così in un’ideologia di tipo cattolico: l’unica problematica ravvisabile alla lettera, o quasi, nella Dolce vita è dunque e proprio per questo, il rapporto non dialettico tra peccato e innocenza (dico non dialettico perché regolato dalla grazia). Ed è allora proprio per questo irrazionalismo cattolico(e in un certo senso ingenuo, quasi infantile), che si riscontra in Fellini quello stile che abbiamo definito frontale, senza prospettive interne, senza graduazione di valori morali, proprio perchè: il “fanciullino” che è dentro Fellini - a cui Fellini con astuzia diabolica cede tanto volentieri la parola - è un primitivo, e quindi un aggiuntivo, non soggiuntivo, non sa coordinare e subordinare: complicare, questo si, lo sa fare molto bene. Da ciò, il barocco semplicistico di Fellini.

In questo barocco i personaggi si aggiungono ai personaggi, i fatti ai fatti, i particolari ai particolari, senza mai variazioni interne, di giudizio: tutto è parificato e livellato da una parte dall’infantilismo irrazionale e lirico di Fellini, dall’altro dalla sua ideologia non critica.

Da parte mia, come uomo di cultura e come marxista, stento ad accettare razionalmente come base ideologica il binomio provincialismo-cattolicesimo, sotto il cui tetro segno opera Fellini, ma riesco a tenerne conto e a confrontarmici. Soltanto delle goffe persone senza anima - come quelle che redigono l’organo del Vaticano - soltanto i clerico-fascisti romani, soltanto i moralistici capitalisti milanesi, possono allora essere così ciechi da non capire che con La dolce vita si trovano davanti al più alto e al più assoluto prodotto del cattolicesimo di questi ultimi anni, per cui i dati del mondo e della società si presentano come dati eterni e immodificabili, con le loro bassezze e abiezioni, senza dubbio, ma anche con la grazia costantemente sospesa , pronta a discendere (o meglio ancora, quasi sempre già discesa e circolante di persona in persona, di atto in atto, di immagine in immagine).

L’opera di Fellini richiede dunque una impostazione critica che non si differenzi affatto da quella richiesta quando ci si confronta con un libro di Moravia, mettiamo, o di Gadda. E’ un’opera che pesa nella nostra cultura, e ne segna una data, e come tale è fondamentale. Io, come critico-filologo non posso che registrarla con tutta l’importanza che essa dimostra di avere: si tratta della riapertura di un periodo contrassegnato dalla forza prevalente o eccedente dello stile che si identifica nel neo-decadentismo.

Come il neo-realismo cinematografico ha preceduto il neo-realismo letterario, così vedrete che il neo-decadentismo felliniano precederà un periodo di neo-decadentismo letterario, ne sono certissimo.

Questo osservo come critico-filologo: come autore io stesso, e come marxista, sia pure settario, sarei portato ad essere meno oggettivo, tenderei a entrare in polemica non tanto con l’opera di Fellini, quanto con la politica che la presiede. Ribadisco che il rapporto intimistico fra peccato e innocenza, la presenza circolante della grazia, l’osservazione analitica e amorosa di un mondo livellato dalla metafisica, a me, personalmente, sembra un problema sterile, come sterile sembra il “memento” che risuona, così terribile, del resto, e così sincero, a ogni acme del film.

Ma non posso esserlo in questa circostanza, e allora mi resta semmai da dire ed ammettere perché il film mi piace, talvolta fino all’emozione più profonda. Per farlo, dovrò spostare il punto di vista su un terreno franco, su una “waste land”, se volete, dove reperire in me i resti (quanto abbondanti!) di decadentismo, e ritrovare in Fellini i presupposti (quanto abbondanti!) di realismo.

Ho detto dell’acribia ideologica di Fellini, del suo disperato bisogno di affidarsi all’istinto e alla vocazione: devo aggiungere che in tale acribia restano involute e confuse anche le sue aspirazioni razionali, e proprio in senso marxista, che irrompono, e quanto spesso, nella sua opera.

Ma non direi, però, che il titolo maggiore di merito sia qui: ciò che conta in Fellini è soprattutto ciò che di eterno e assoluto permane nella sua ideologia genericamente cattolica: l’ottimismo, amoroso e simpatetico. Guardate la Roma che egli descrive: è difficile immaginare un mondo più perfettamente arido. Un’aridità che toglie vita, che angoscia. Vediamo passare davanti ai nostri occhi un fiume di personaggi umilianti, in un umiliante spaccato della capitale: tutti cinici, tutti meschini, tutti egoisti, tutti viziati, tutti presuntuosi, tutti vigliacchi, tutti servili, tutti impauriti, tutti sciocchi, tutti miserabili, tutti qualunquisti: è la mostra della piccola borghesia italiana perfettamente inserita in un suo ambiente specifico e non casuale, che ne esalta gli aspetti, che la brucia in una tetra luce evidenziale. Ad essa si mescolano, dall’alto e dal basso, i sottoproletari, e vi portano una ventata che a suo modo è pura, è vitale. Ma come essere riusciti a vedere purezza e vitalismo anche nella massa piccolo-borghese che brulica in questa Roma arrivista, scandalistica, cinematografara, superstiziosa e fascista, mi sembra una cosa incredibile.

Eppure non c’è nessuno di questi personaggi che non risulti puro e vitale, presentato sempre in un momento di energia quasi sacra.

Osservate: non c’è un personaggio triste, che muova a compassione: a tutti tutto va bene, anche se va malissimo: vitale è ognuno nell’arrangiarsi a vivere, pur col suo carico di morte e di incoscienza. Non ho mai visto un film in cui tutti i personaggi siano così pieni di felicità di essere: anche le cose dolorose, le tragedie, si configurano come fenomeni carichi di vitalità, come spettacoli. Bisogna davvero possedere una miniera inesauribile d’amore per arrivare a questo: magari anche d’amore sacrilego... Il neo-decadente Fellini è colmo di tale amore indifferenziato e indifferente che traspare e trabocca dal film (...).”

(Pier Paolo Pasolini, Filmcritica n° 94 - 1960 in videotecapasolini.blogspot.com)

- Il film: La Dolce Vita

Una poesia al giorno

Ein Winterabend di Stefan Anton George (Büdesheim, 12 luglio 1868 - Minusio, presso Locarno, 4 dicembre 1933)

Wenn der Schnee ans Fenster fällt,

lang die Abendglocke läutet,

vielen ist der Tisch bereitet

und das Haus ist wohlbestellt.

Mancher auf der Wanderschaft

kommt ans Tor auf dunklen Pfaden.

Golden blüht der Baum der Gnaden

aus der Erde kühlem Saft.

Wanderer, tritt still herein;

Schmerz versteinerte die Schwelle.

Da erglänzt in reiner Helle

auf dem Tische Brot und Wein.

Una sera d’inverno

Quando la neve cade alla finestra,

A lungo risuona la campana della sera,

Per molti la tavola è pronta

E la casa è tutta in ordine.

Alcuni nel loro errare

Giungono alla porta per oscuri sentieri.

Aureo fiorisce l’albero delle grazie

Dalla fresca linfa della terra.

Silenzioso entra il viandante;

Il dolore ha pietrificato la soglia.

Là risplende in pura luce

Sopra la tavola pane e vino.

Stefan George nacque a Büdesheim, presso Bingen, una piccola e antica cittadina sulle rive del Reno, situata nella regione della Renania-Palatinato; la famiglia era di estrazione borghese, con lontane origini francesi; in casa si parlava francese, e solo da adulto George scelse la lingua tedesca come sua lingua poetica. Nel 1873 la famiglia si trasferì a Bingen, dove il padre divenne un agiato commerciante di vini; George studiò dal 1882 al 1888 a Darmstadt, nel 1889 si iscrisse all’università di Berlino, ma non frequentò che poche lezioni e lasciò gli studi dopo tre semestri. Aveva allora già iniziato quello stile di vita che mantenne fino alla fine: non abitando mai in case proprie, nonostante una certa agiatezza, ma vivendo ospite di amici e ammiratori a Berlino, Heidelberg, Basilea, Monaco di Baviera (ove visse quasi stabilmente solo a partire dal 1900), e viaggiando spesso per l’Europa, soprattutto Italia, Parigi e Londra. A Parigi, ventenne, conobbe i poeti della scuola simbolista, Mallarmé e Paul Verlaine, le cui idee di un' “arte per l’arte” e di una “poesia pura”, sganciata dalla realtà sociale, piacquero molto a George, che non amava né il realismo in letteratura né il positivismo in filosofia, allora dominanti in Germania; a Londra conobbe Swinburne e i preraffaelliti, in Belgio Verhaeren.

Nel 1892 creò un proprio circolo, noto come George-Kreis, e una rivista letteraria, i Blätter fur die Künst, organo di opposizione al naturalismo, pubblicata fino al 1919. Visse sempre appartato, attorniato dai membri del suo circolo, ed evitando ogni clamore; i suoi libri erano stampati privatamente e distribuiti agli amici, a sottolinearne il carattere iniziatico, accentuato anche da una particolare veste tipografica, nella quale i caratteri e i frontespizi assumevano di per se stessi rilevanza stilistica. Il circolo era retto da un complesso cerimoniale estetizzante e composto da soli uomini, studiosi e poeti, scelti da George stesso per affinità spirituale; inizialmente i membri erano suoi coetanei, trattati come pari, ma col passare degli anni il circolo muterà composizione e George sarà sempre più venerato come un maestro da discepoli molto più giovani di lui. Tra i membri del circolo spiccano i poeti austriaci Rainer Maria Rilke e Hugo von Hofmannsthal (che poi se ne allontanarono) e i fratelli Stauffenberg, che saranno coinvolti nel complotto per assassinare Hitler, oltre a numerosi esponenti del mondo culturale tedesco dell’epoca, come Karl Wolfskehl, Friedrich Gundolf e, più tardi, Klaus Mann.”

(Traduzione e saggio in lombradelleparole.wordpress.com)

Un fatto al giorno

12 luglio 1917: i minatori di Bisbee furono deportati nel deserto di Hermanas, Arizona.

“Esiliati e disprezzati: i deportati di Bisbee in New Mexico nel 1917. Il 12 luglio del 1917, a Bisbee, in Arizona, lo sceriffo Harry C. Wheeler e 1.197 agenti armati circondarono 1.186 operai costringendoli con la forza a lasciare la città su un treno merci diretto ad est, verso il New Mexico. Lo sceriffo e i suoi agenti giustificarono l’azione dichiarando che i deportati appartenevano alla temuta organizzazione sindacale nota come Industrial Workers of the World, o IWW. A quanto si diceva, l’IWW aveva organizzato i lavoratori della locale industria estrattiva del rame durante un pericoloso sciopero indetto contro i principali datori di lavoro, guidati dalla potente Phelps Dodge Corporation. In realtà, solo un terzo circa dei deportati erano membri dell’IWW - o Wobblies, come erano chiamati - e l’agitazione dei minatori, durata sedici giorni, si era già esaurita prima del 12 luglio. Ma questo non fece alcuna differenza per coloro che avevano ordinato o condotto la deportazione di massa.”

(Richard Melzer, articolo completo in: www.acoma.it)

Immagini:

Una frase al giorno

«La paura per le nostre persone e per i nostri interessi, ci accieca a tal punto che non vorremmo neppur cercare quale sia il corso degli eventi più onorevole per il popolo stesso; e noi siamo pronti, per evitare uno sbocco che ci fa paura, a dimenticare tutto, sia il nostro amore per la libertà, sia il nostro amore per il popolo»

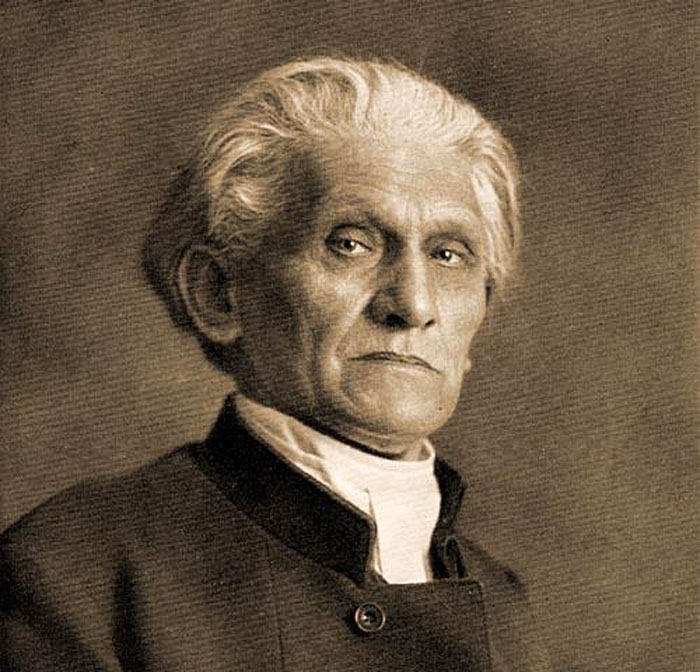

(Nikolaj Gavrilovič Černyševskij, Saratov, 24 luglio 1828 - Saratov, 29 ottobre 1889)

Černyševskij è stato un filosofo, scrittore, lessicografo, giornalista e politico russo; guida spirituale degli intellettuali progressisti e uno tra i leader del movimento rivoluzionario democratico degli anni sessanta dell'Ottocento. Pur restando nella legalità, fu arrestato a San Pietroburgo nel luglio 1862 e processato, dopo due anni di reclusione nella fortezza Pietro e Paolo, per attività sovversiva. Anche se la pena iniziale gli fu ridotta, Černyševskij trascorrerà complessivamente sette anni di prigione, nel distretto minerario di Nerčinsk, e diciotto di esilio; dodici, sempre in Siberia, e gli ultimi sei ad Astrachan'. Riacquistata la libertà, rientrerà a Saratov per morirvi dopo soli quattro mesi.”

(Articolo completo in it.wikipedia.org)

“Il pensiero di Nikolaj Černyševskij è stato il costante punto di riferimento ideologico del movimento populista della seconda metà del XIX secolo, che ebbe in Narodnaja volja la sua espressione più compiuta e drammatica, e ha continuato ad agire da elemento catalizzatore anche dopo, in figure centrali della rivoluzione d'ottobre come Lenin. Intellettuale versatile, poliglotta, grande erudita, dovette spesso consegnare alle sole forme di scrittura che gli furono consentite dalla censura zarista, quali la critica letteraria e il romanzo, le sue riflessioni di carattere prevalentemente politico e sociale, formatesi in antitesi netta con l'allora dominante pensiero idealistico. La riflessione che Černyševskij portò avanti specialmente dalle pagine del Sovremennik, toccò i vari campi del sapere e se da un lato questo fatto testimonia la ricchezza dei suoi studi, dall'altro ciascuno di essi finiva con il conclamare la necessità di una nuova morale, di modo che la battaglia che quasi solitario lo vide opporsi all'autocrazia può dirsi riconducibile a quest'unico fine, che rappresenta il suo interesse più autentico e quasi assoluto.

La sua opera più nota è il romanzo Che fare? Lenin amò molto Černyševskij, variamente da lui definito «il nostro grande utopista russo», «il grande socialista russo del periodo pre-marxista», «il grande democratico russo che ha dato la vita per la causa della Rivoluzione». Disse anche che nei suoi scritti «alitava lo spirito della lotta di classe». Mentre era in esilio nel villaggio di Kokuškino, dal dicembre 1887 all'ottobre dell'anno successivo, Lenin lesse vari testi di Černyševskij, ne ammirò l'erudizione e la vis polemica. Riuscì a procurarsi l'indirizzo dove l'esule viveva e gli inviò una lettera, che tuttavia rimase senza risposta perché intercettata probabilmente dalla polizia. Così come «esistono musicisti dei quali si dice che posseggono l'orecchio assoluto» - scrive Lenin - «esistono altre persone delle quali si può dire che hanno un istinto rivoluzionario assoluto. Così era Marx e così era pure Černyševskij». Per Lenin, il massimo merito di Nikolaj Gavrilovič fu che questi «non solo ha mostrato come ogni persona veramente onesta e dal pensiero retto, deve essere rivoluzionaria, ma anche, ancora più importante, come essere rivoluzionaria, quali debbano essere le sue linee guida, quale il suo obiettivo e come raggiungerlo, quali metodi e mezzi usare per la sua realizzazione». «Davanti a tali meriti», continua, «impallidiscono i suoi errori, imputabili per giunta, non tanto a lui, quanto all'immaturità dei rapporti sociali del suo tempo».

Černyševskij restò uno dei riferimenti costanti di Lenin, durante la sua attività di rivoluzionario, al punto tale che l'ultima settantina di pagine dei Quaderni filosofici, redatti tra il 1895 e il 1917 sotto forma di riflessioni suscitate dalla lettura delle opere di Marx, Engels, Feuerbach e, in particolare, di Hegel, sono un omaggio a lui tributato. Come pure l'aver intitolato, anni prima, Che fare? il suo scritto sull'organizzazione del partito rivoluzionario”.

(Articolo completo in it.wikipedia.org)

Un brano al giorno

Evaristo Felice Dall'Abaco (1675-1742), Concerto a più Istrumenti N. 5, Op. 5, eseguita da Concerto Köln

00:00 - Allegro

04:46 - Grave

07:30 - Allegro Assai

10:17 - Rondeau

Evaristo Felice Dall'Abaco (Verona, 12 luglio 1675 - Monaco di Baviera, 12 luglio 1742) è stato un compositore e violoncellista italiano.

(Articolo completo di Bianca Maria Antolini - Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 31, 1985, in: www.treccani.it)

Ugo Brusaporco

Laureato all’Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea Dams. E’ stato aiuto regista per documentari storici e autore di alcuni video e film. E’ direttore artistico dello storico Cine Club Verona. Collabora con i quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Brescia Oggi, e lo svizzero La Regione Ticino. Scrive di cinema sul settimanale La Turia di Valencia (Spagna), e su Quaderni di Cinema Sud e Cinema Società. Responsabile e ideatore di alcuni Festival sul cinema. Nel 1991 fonda e dirige il Garda Film Festival, nel 1994 Le Arti al Cinema, nel 1995 il San Giò Video Festival. Ha tenuto lezioni sul cinema sperimentale alle Università di Verona e di Padova. È stato in Giuria al Festival di Locarno, in Svizzera, e di Lleida, in Spagna. Ha fondato un premio Internazionale, il Boccalino, al Festival di Locarno, uno, il Bisato d’Oro, alla Mostra di Venezia, e il prestigioso Giuseppe Becce Award al Festival di Berlino.

INFORMAZIONI

Ugo Brusaporco

e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

UNA STORIA MODERNA - L'APE REGINA (Italia, 1963), regia di Marco Ferreri. Sceneggiatura: Rafael Azcona, Marco Ferreri, Diego Fabbri, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, da un'idea di Goffredo Parise, atto unico La moglie a cavallo. Fotografia: Ennio Guarnieri. Montaggio: Lionello Massobrio. Musiche: Teo Usuelli. Con: Ugo Tognazzi, Marina Vlady, Walter Giller, Linda Sini, Riccardo Fellini, Gian Luigi Polidoro, Achille Majeroni, Vera Ragazzi, Pietro Trattanelli, Melissa Drake, Sandrino Pinelli, Mario Giussani, Polidor, Elvira Paoloni, Jacqueline Perrier, John Francis Lane, Nino Vingelli, Teo Usuelli, Jussipov Regazzi, Luigi Scavran, Ugo Rossi, Renato Montalbano.

È la prima opera italiana del regista che, sino ad allora, aveva sempre girato in Spagna.

Alfonso, agiato commerciante di automobili, arrivato scapolo ai quarant'anni decide di prender moglie e si consiglia con padre Mariano, un frate domenicano suo vecchio compagno di scuola e amico di famiglia. Il frate gli combina l'incontro con una ragazza, Regina. Bella, giovane, sana, di famiglia borghese e religiosa, illibata, è la moglie ideale. Alfonso non ci pensa due volte: e padre Mariano li sposa. Regina si dimostra subito una ottima padrona di casa, dolce e tenera con il marito; dal quale decide però di voler subito un figlio. Alfonso, premuroso, cerca di accontentarla, ma senza risultati. A poco a poco l'armonia tra i due coniugi si incrina: Regina gli rimprovera di non essere all'altezza della situazione, di venir meno a una sorta di legge biologica; Alfonso comincia a sentire il peso delle continue prestazioni sessuali che gli sono richieste e che a poco a poco logorano il suo equilibrio psicologico e fisico. Preoccupato, al limite della nevrosi, chiede consiglio a padre Mariano, che non si rende conto del suo problema e inorridisce quando l'amico accenna alla possibilità di ricorrere alla Sacra Rota: il desiderio di Regina di avere un figlio ha la benedizione della Chiesa, e più che legittimo, doveroso. Alfonso tenta di sostenersi fisicamente con farmaci, ma diventa sempre più debole. Arriva finalmente il giorno in cui Regina annuncia trionfante e felice di essere incinta: parenti e amici vengono in casa a festeggiare l'avvenimento. Alfonso, ormai ridotto a una larva d'uomo, viene trasferito dalla camera da letto a uno sgabuzzino, dove potrà finalmente restare a godersi in pace gli ultimi giorni di vita. Alfonso muore, mentre Regina, soddisfatta, prepara la culla per il nascituro.

“Particolarmente avversato dalla censura per i contenuti fortemente anticonvenzionali e anticattolici, il film venne condizionato da pesanti tagli alle scene, modifiche ai dialoghi e con l'aggiunta di Una storia moderna: al titolo originario L'ape regina. Anche la colonna sonora non sfuggì all'attenzione dei censori. La scena del carretto che trasporta i resti di una salma, era in origine commentata da una musica troppo simile al rumore di ossa che ballano, troppo tintinnante e, pertanto, ne fu decisa la cancellazione”

(Wikipedia)

“L’ape regina" segna il primo incontro di Tognazzi con Marco Ferreri e lo sceneggiatore Rafael Azcona: incontro fortunato (per Tognazzi forse ancora più determinante di quelli con Salce e Risi), l'inizio di una collaborazione che diventerà, nel corso degli anni, esemplare. Assieme a Salce, Ferreri è il regista che rende più vigoroso e attendibile il nuovo, complesso personaggio incarnato dall'attore, anche questa volta protagonista maschile assoluto di una storia inconsueta. Al suo apparire, prima al festival di Cannes e poi sugli schermi italiani, il film fa scalpore, suscita polemiche e scandalo, supera a fatica le strettoie della censura (che, fra l'altro, fa misteriosamente premettere al titolo "Una storia moderna: "). Il film (che apre a Tognazzi anche il mercato statunitense) è uno dei maggiori successi commerciali delia stagione 1962/63 e procura all'attore il Nastro d'argento (assegnato dal Sindacato dei Giornalisti cinematografici) per il miglior attore protagonista. Ricordando anni dopo “L’ape regina", Tognazzi ne ha così commentato l'importanza: «Il film mi ha consentito di entrare in un mondo cinematografico che amo. Il cinema che avevo fatto fino ad allora si basava su personaggi estremamente popolari, dei film divertenti, facili, che piacevano al pubblico ma che sono, a conti fatti, delle operazioni prefabbricate. In quei film non occorre quasi mai un grande coraggio. [...] Amo il cinema non in se stesso ma in quanta rappresenta la possibilità di raccontare delle storie che riguardano la nostra vita, i nostri problemi: mi piace inserirmi in questi problemi e analizzarli [...]. Sono molto riconoscente a Ferreri di avermi offerto questa possibilità [...] di conoscere, per mezzo del cinema, la vita.”

(Ugo Tognazzi in Ecran 73, Parigi, n. 19, novembre 1973, p. 5)

“[...] Ludi di talamo infiorano anche troppo il nostro cinema comico; e le prime scene de L’ape regina, saltellanti e sguaiate, mettono in sospetto. Accade perché il film sfiora ancora il suo tema, lo tratta con estri bozzettistici. Ma quando coraggiosamente vi dà dentro, mostrandoci l'ape e il fuco appaiati in quell'ambiente palazzeschiano, carico di sensualità e di bigottismo, allora acquista una forza straordinaria, si fa serio, e scende alla conclusione con un rigore e una precipitazione da ricordare certe novelle di Maupassant. [...] Ottima la scelta dei protagonisti, un calibratissimo Tognazzi (che ormai lavora di fino) e una magnifica e feroce Marina Vlady.

(Leo Pestelli, La Stampa, Torino, 25 aprile 1963)

“Ape regina, benissimo interpretato da Ugo Tognazzi (che ormai è il controcanto, in nome dell'Italia nordica, di ciò che è Sordi per quella meridionale), appare come un film con qualche difetto (cadute del ritmo narrativo, scene di scarsa efficacia e precisione), ma la sua singolarità infine si impone.”

(Pietro Bianchi, Il Giorno, Milano, 25 aprile 1963)

“Il film è gradevole, per la comicità delle situazioni, il sarcasmo con cui descrive una famiglia clericale romana, tutta fatta di donne. Ferreri ci ha dato un film in cui la sua maturità di artista, esercitata su un innesto fra Zavattini e Berlanga, ha di gran lunga la meglio, per fortuna, sul fustigatore, lievemente snobistico, dei costumi contemporanei. Marina Vlady è molto bella e recita con duttilità; Ugo Tognazzi, in sordina, fa benissimo la parte un po’ grigia dell'uomo medio che ha rinnegato il suo passato di ganimede per avviarsi alla vecchiaia al fianco di una moglie affettuosa, e si trova invece vittima di un matriarcato soffocante.”

(Giovanni Grazzini, Corriere della Sera, Milano, 25 aprile 1963)

“Gran parte dell'interesse del film deriva dal notevole, asciutto stile della comicità di Ugo Tognazzi e dall'asprezza di Marina Vlady. Tognazzi ha un'aria magnificamente remissiva e angustiata e un bellissimo senso del ritmo che introduce delle osservazioni ad ogni sua azione. Quando scherza con un prete, ad esempio, per rompere un uovo sodo, egli riesce ad essere semi-serio in modo brillante. E quando egli guarda semplicemente la moglie, lui tutto slavato e lei tutta risplendente, nei suoi occhi c'è tutto un mondo di umoristica commozione.”.

(Bosley Crowther, The New York Times, New York, 17 settembre 1963)

Scene Censurate del film su: http://cinecensura.com/sesso/una-storia-moderna-lape-regina/

Altre scene in: https://www.youtube.com/watch?v=Cd1OHF83Io0

https://www.youtube.com/watch?v=IalFqT-7gUs

https://www.youtube.com/watch?v=htJsc_qMkC4

https://www.youtube.com/watch?v=9Tgboxv-OYk

Una poesia al giorno

Noi saremo di Paul Verlaine, Nous serons - Noi saremo [La Bonne Chanson, 1870].

Noi saremo, a dispetto di stolti e di cattivi

che certo guarderanno male la nostra gioia,

talvolta, fieri e sempre indulgenti, è vero?

Andremo allegri e lenti sulla strada modesta

che la speranza addita, senza badare affatto

che qualcuno ci ignori o ci veda, è vero?

Nell'amore isolati come in un bosco nero,

i nostri cuori insieme, con quieta tenerezza,

saranno due usignoli che cantan nella sera.

Quanto al mondo, che sia con noi dolce o irascibile,

non ha molta importanza. Se vuole, esso può bene

accarezzarci o prenderci di mira a suo bersaglio.

Uniti dal più forte, dal più caro legame,

e inoltre ricoperti di una dura corazza,

sorrideremo a tutti senza paura alcuna.

Noi ci preoccuperemo di quello che il destino

per noi ha stabilito, cammineremo insieme

la mano nella mano, con l'anima infantile

di quelli che si amano in modo puro, vero?

Nous serons

N'est-ce pas? en dépit des sots et des méchants

Qui ne manqueront pas d'envier notre joie,

Nous serons fiers parfois et toujours indulgents

N'est-ce pas? Nous irons, gais et lents, dans la voie

Modeste que nous montre en souriant l'Espoir,

Peu soucieux qu'on nous ignore ou qu'on nous voie.

Isolés dans l'amour ainsi qu'en un bois noir,

Nos deux cœurs, exhalant leur tendresse paisible,

Seront deux rossignols qui chantent dans le soir.

Quant au Monde, qu'il soit envers nous irascible

Ou doux, que nous feront ses gestes? Il peut bien,

S'il veut, nous caresser ou nous prendre pour cible.

Unis par le plus fort et le plus cher lien,

Et d'ailleurs, possédant l'armure adamantine,

Nous sourirons à tous et n'aurons peur de rien.

Sans nous préoccuper de ce que nous destine

Le Sort, nous marcherons pourtant du même pas,

Et la main dans la main, avec l'âme enfantine

De ceux qui s'aiment sans mélange, n'est-ce pas?

Un fatto al giorno

17 giugno 1885: La Statua della Libertà arriva a New York. Duecentoventicinque tonnellate di peso, 46 metri di altezza (piedistallo escluso) e 4 milioni di visite ogni anno. La Statua della Libertà, oggi simbolo di New York, ha una storia costruttiva avventurosa e originale, caratterizzata da trasporti eccezionali e un fundraising senza precedenti. Ripercorriamola insieme con queste foto storiche. Fu uno storico francese, Édouard de Laboulaye, a proporre, nel 1865, l'idea di erigere un monumento per celebrare l'amicizia tra Stati Uniti d'America e Francia, in occasione del primo centenario dell'indipendenza dei primi dal dominio inglese. I francesi avrebbero dovuto provvedere alla statua, gli americani al piedistallo. L'idea fu raccolta da un giovane scultore, Frédéric Auguste Bartholdi, che si ispirò all'immagine della Libertas, la dea romana della libertà, per la sagoma della statua, che avrebbe retto una torcia e una tabula ansata, a rappresentazione della legge. Per la struttura interna, Bartholdi reclutò il celebre ingegnere francese Gustave Eiffel (che tra il 1887 e il 1889 avrebbe presieduto anche alla costruzione dell'omonima Torre) il quale ideò uno scheletro flessibile in acciaio, per consentire alla statua di oscillare in presenza di vento, senza rompersi. A rivestimento della struttura, 300 fogli di rame sagomati e rivettati. Nel 1875 il cantiere fu annunciato al pubblico e presero il via le attività di fundraising. Prima ancora che il progetto venisse finalizzato, Bartholdi realizzò la testa e il braccio destro della statua e li portò in mostra all'Esposizione Centenaria di Philadelphia e all'Esposizione Universale di Parigi, per sponsorizzare la costruzione del monumento. La costruzione vera e propria prese il via a Parigi nel 1877.

(da Focus)

Una frase al giorno

“Marie non era forse né più bella né più appassionata di un'altra; temo di non amare in lei che una creazione del mio spirito e dell'amore che mi aveva fatto sognare.”

(Gustave Flaubert, 1821-1880, scrittore francese)

Un brano al giorno

Marianne Gubri, Arpa celtica, Il Viandante https://www.youtube.com/watch?v=_URmUFpa52k