L’amico del popolo”, spazio politico di idee libere, di arte e di spettacolo. Anno III. La rubrica ospita il giornale quotidiano dell’amico veronese Ugo Brusaporco, destinato a coloro che hanno a cuore la cultura. Un po’ per celia e un po’ per non morir...

Un film al giorno

THE GRAPES OF WRATH (Furore, USA, 1940), regia di John Ford. Prodotto da Darryl F. Zanuck, Nunnally Johnson. Sceneggiatura: Nunnally Johnson. Soggetto: dal romanzo di John Steinbeck The Grapes of Wrath. Musica: Alfred Newman. Fotografia: Gregg Toland. Montaggio: Robert L. Simpson. Cast: Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine, Charley Grapewin, Dorris Bowdon, Russell Simpson, O. Z. Whitehead, John Qualen, Eddie Quillan, Zeffie Tilbury

“La vita e le sofferenze di oppressi e sconfitti, lo sgretolarsi del Sogno Americano di una prosperità economica alla portata di tutti, l’epopea di famiglie costrette a lasciare la propria casa e la propria terra nel tentativo disperato di sopravvivere e sospinte, come i migranti di oggi, dalla prospettiva di un’esistenza più degna da conquistare attraverso sacrifici e lavoro. Ma non può esserci felicità in un mondo dominato dall’ingiustizia, dove le redini economiche sono saldamente nelle mani di un sistema implacabile e senza volto, incurante delle vite schiacciate per mantenere un’effimera prosperità. Allora, Steinbeck insegna, rimane come ultima e inalienabile risorsa la dignità umana, la solidarietà tra simili, la speranza in un futuro più equo, anche se la rabbia verso l’ingiustizia cresce e “nel cuore degli umili maturano i frutti del furore e si avvicina l’epoca della vendemmia”. John Ford con Furore cerca di dare forma a luoghi e personaggi del romanzo in un film sociale che denuncia avvenimenti del recentissimo passato con la volontà di farne un monito per gli anni futuri. Nel raccontare miserie materiali e grandezza morale di uomini e donne in viaggio verso il miraggio di una terra promessa che si rivelerà solo luogo di altri soprusi, privazioni e sofferenze, ecco però che il film manca a tratti di coraggio. Forse spaesato in questa digressione dall’amato western, Ford segue didascalicamente le peripezie della famiglia Joad, attenuando troppo la violenza della contestazione sociale e la presa di coscienza della lotta di classe da parte del predicatore Casy e del protagonista Tom. In una generazione completamente perduta, in cui i padri muoiono di fame, i figli conosceranno gli orrori della Guerra Mondiale e i nipoti si divideranno tra l’esistenza da innocue marionette nel teatro dell’America del consumismo sfrenato e la ribellione radicale della beat generation, Ford si concentra sull’esodo di una famiglia, sulle piccole-grandi tragedie della vita, sui bisogni quotidiani. Appare quindi più eroica la madre nell’arrabattarsi per far mangiare un boccone a marito e figlioli del primogenito Tom, disposto, nei suoi slanci ideali, al sacrificio personale in cambio di un beneficio futuro per tutti. Tuttavia è evidente l’impegno di Ford nel cercare di preservare lo spirito del romanzo soprattutto sul piano estetico con un lavoro perfetto su fotografia (del grande Gregg Toland) e scenografia, aiutato anche da un ottimo cast; quell’impegno che non sembra averci messo Walter Salles nell’adattamento autocompiaciuto, patinato e rassicurante, dell’altro grande capolavoro letterario 'di viaggio': On the Road.”

(Luca Giagnorio in www.mediacritica.it)

“La versione cinematografica di Furore è in buona parte fedele al romanzo, salvo un’eccezione, il finale, del quale parleremo in seguito. È un film corale, popolato da tante figure di vario genere, però tutte concentrate nello spazio di un “viaggio” e tutte solidali tra loro salvo qualche dissidente. Preferisco non compilare un nudo elenco di interpreti e tecnici vari: li segnalerò via via, nel corso del loro ingresso nella vicenda.

Spente le luci in sala e passati i consueti dati introduttivi, il film non ha ancora inizio, perché a sorpresa appare una didascalia alquanto enfatica, nella quale si spiega come “nel centro degli Stati Uniti” esistesse una zona con una conca tutta polverosa, e del come una povera famiglia di coltivatori fosse costretta ad abbandonarla.

Poi si aggiunge che fu l’impegno governativo a salvare nel migliore dei modi questi profughi senza tetto. Si ha nettamente l’impressione che si tratti d’una imposizione politica malamente tradotta dall’inglese e ben poco in sintonia con quanto accadrà successivamente nel corso del film.

Per buona sorte, l’enfatico messaggio è accompagnato dal motivo musicale che farà da sfondo all’intera vicenda dal principio alla fine: è The Red River Valley, una canzone dolce e notissima, eseguita all’armonica da Dan Borzage con il supporto dell’orchestra. L’inutile discorsetto iniziale è subito dimenticato.

La scena d’apertura è molto semplice: una lunga strada deserta in mezzo a una campagna molto solitaria, non alberata e nebbiosa. Spunta dal fondo una figura: è un uomo giovane, alto, che cammina spedito verso di noi. Man mano che lo vediamo meglio, notiamo che è vestito decorosamente, con un abito comune che sembra acquistato da poco, e un berretto a visiera. Non porta niente tra le mani.

Giunge a uno di quei locali tipici delle strade solitarie d’America, forse vi ricordate Il postino suona sempre due volte. C’è fermo lì davanti un camion sul quale sta proprio salendo l’autista, e il nostro uomo gli chiede un passaggio, vincendo la tiepida resistenza del guidatore che gli ha indicato un cartello di divieto.

Lungo il percorso, i due conversano: si vede chiaramente che l’autista è molto incuriosito sulla provenienza di questo sconosciuto “perbene” che gli ha chiesto un passaggio piuttosto breve, pochi chilometri. Il giovane, che si chiama Tom Joad, vuole compensare la cortesia dell’autista rivelandogli chi è e da dove viene: è appena stato dimesso dal carcere dove ha trascorso alcuni anni per un omicidio con legittima difesa, e ottenuto poi un condono per il resto della pena. E ora vuole tornare a casa, dai suoi.

L’attore è Henry Fonda, uno dei più stimati da Ford, e darà vita a tanti personaggi sotto la sua direzione: il giovane Lincoln in Alba di gloria, 1939, il prete fuggiasco in Messico in La croce di fuoco, 1947, e così avanti con una lunga serie di film, arrivando fino a Fort Apache del 1948: uno degli attori più seri e capaci del cinema americano di quegli anni e anche oltre.

Tom scende dal camion a un incrocio e prosegue la sua strada, ma poco dopo fa un incontro, e i due si riconoscono a vicenda: è Casey, il predicatore, che “ha perso la vocazione” ed è ormai ridotto a vagabondare senza una meta precisa.

E così gli spettatori fanno la conoscenza d’un altro dei migliori attori di Ford: è John Carradine (il giocatore di carte in Ombre Rosse), lungo e magro, che qui ci regala una delle sue più originali interpretazioni. I due si dirigono insieme verso la casa dei Joad, che ha la porta aperta e l’interno completamente sottosopra.

Da un angolo sbuca Muley (attore John Quinley), un altro sfrattato: racconta che gli hanno abbattuto la casa “le tigri”, i grossi trattori meccanici dei nuovi proprietari. La “conca della polvere” è stata comprata dalle banche, cacciando via tutti i residenti, ridotti alla miseria. Muley grida, fuori di sé: “Io non me ne andrò mai, voglio morire qui, nella mia terra!”.

Casey, predicatore ormai “senza vocazione” accompagna Tom alla baracca dove è alloggiata alla meglio tutta la famiglia Joad, che si sta preparando alla partenza, e intanto ha già deciso che partirà con loro.

Attraversano a piedi un altro paesaggio deserto: e qui è indispensabile parlare della splendida fotografia di Gregg Toland , maestro del “bianco e nero”. Dopo Furore, Toland sì dedicherà a Quarto potere (Citizen Kane) di Orson Welles, dove avrà modo di impiegare tutti gli accorgimenti della sua straordinaria tecnica, (il “Pan Focus” e altro ancora).

La scena successiva ha inizio con i Joad seduti alla loro modestissima tavola. La madre di Tom vede dalla finestra che suo figlio e Casey stanno arrivando: superata la commozione, Tom spiega che non è un evaso ma un “condonato”, e che ora è libero. Il gruppo, dodici in tutto, fa a gara per festeggiarlo, e ci sono anche dei bambini. Partiranno entro pochi giorni, sul camion comprato con il denaro racimolato lavorando alla raccolta del cotone.

A questo punto si impone la splendida scena di “Mà Joad”, l’attrice Jane Darwell che otterrà poi, insieme a Ford uno dei due Oscar del film. È commovente il suo “a solo” senza parole nel quale, piangente, getta nella stufa una alla volta tutte le sue adorate cianfrusaglie: fotografie, bambolotti, cartoline, tutti i ricordi della loro serenità ormai perduta. E c’è la musica di Red River. A proposito di musica, la colonna sonora ospita anche un motivo vivace, una marcetta, che accompagna le scene del camion in viaggio.

Dunque, partenza. Nella prima parte abbiamo già detto del nonno che non vuole partire, e del suo brusco decesso. Non sarà purtroppo l’unico, perché poi muore anche la nonna, e c’è ancora una terza sciagura: la nascita del bambino morto della dolce e sfortunata Rose, bene interpretata dalla giovane attrice Dorris Bowdon.

Per le sepolture dei due vecchi, Casey ritroverà provvisoriamente le sue capacità di predicatore: ancora un elogio al bravo John Carradine, uno dei grandi attori della Hollywood di allora. Questi Carradine erano una bella famiglia: oltre al nostro John si sarebbero ancora visti sullo schermo i suoi tre figli: Keith, David e Robert, tutti attori in film notissimi e di successo.

E il viaggio prosegue. Segnaliamo una bella sequenza “di gruppo” quando il camion sosta su un rialzo dal quale si vede la verde California, un sogno che sembra già a portata di mano. E qui va elogiata la sceneggiatura di Nunnally Johnson, un esperto in drammi e avventure più che in commedie leggere. Lavorerà non solo per Ford, ma per altri registi di valore come Howard Hawks, Henry King e Fritz Lang. La sua riduzione di Furore da romanzo a testo per il cinema è una delle sue cose migliori.

Fino a questo punto del film, ha vissuto la propria avventura piuttosto in disparte l’intero gruppo dei Joad: rifornimenti di benzina con i soldi contati fino ai minimi centesimi, e i bambini che sgranano gli occhi vedendo i clienti dei bar che mangiano voracemente, mentre mamma Joad calcola “quanto lardo e quanta farina” può ancora consumare per sfamare tutti. In un momento successivo, il film ci fa vedere che si sono inseriti in una massa di profughi come loro, poco cordiali e molto depressi. Tutte queste sequenze di folla sono presentate da Ford con la sobrietà tipica del suo mestiere, e molti di questi personaggi di passaggio sono interessanti.

Fra i poliziotti che vigilano sull’esodo, ne trovano uno che risulta pure lui d’una “contea” dell’Oklahoma molto vicina alla loro, e per un momento assume anche un comportamento cordiale. L’attore è Ward Bond, il più assiduo specialista di ruoli secondari nella filmografia western o bellica di Ford. È facile individuare il suo viso rotondo e gioviale: io stesso ho potuto contare poco più d’una diecina di sue presenze successive, sempre con film di Ford nei quali ci si aspettava di fare il suo incontro.

Il film prosegue su uno schema narrativo molto fedele al romanzo. È alquanto inaspettata la scoperta, a un certo punto del viaggio, d’una zona tranquilla e bene organizzata rispetto alla solita caotica confusione dei profughi. È il “campo governativo”, che ci viene esibito anche troppo efficiente: un direttore benevolo e rispettoso, con dei servizi che funzionano bene (c’è la scenetta dei ragazzini che scoprono la doccia e il water). In più, al sabato sera orchestrina e danze... Possiamo gustarci alcuni passi di ballo fra Tom e mamma Joad, dove abbiamo anche la sorpresa di sentire la voce autentica di Henry Fonda che canta la consueta Red River Valley.

La parentesi serena dura ben poco. Casey viene arrestato perché parla troppo in fretta, “come un sovversivo”: in questa scena non si può fare a meno di vedere il suo sorriso serafico nel porgere i polsi alle manette dei suoi ottusi guardiani. Sarà poi rilasciato, e potremo ancora rivederlo insieme a Tom. Ma in uno scontro successivo con altri rozzi sorveglianti avremo la tragica rapidissima scena di Casey ucciso da una bastonata, e di Tom che uccide a sua volta l’assassino, riuscendo a scappare e a nascondersi. Siamo passati rapidamente dalla dolciastra danza del sabato nel felice “campo governativo” ad un tragico doppio omicidio.

Da questo punto del film sino alla conclusione, abbiamo modo di renderci conto di cosa è, nel linguaggio del cinema, “un protagonista”, grazie a questo Henry Fonda braccato dai suoi inseguitori e ferito al viso, che corre nella notte in cerca di un rifugio, anzi dell’unico rifugio sicuro, cioè quei vagoni arrugginiti nei quali è alloggiata in qualche modo tutta la sua famiglia.

Abbiamo visto poco prima una scena felice, con Tom e Mà Joad sorridenti in qualche passo di danza, e lui le cantava “Red River” con la voce un po’ nasale ma autentica di Henry Fonda. E adesso siamo già al rovescio della medaglia, perché assistiamo alla “scena madre” del loro incontro e congedo (doppiamente “madre” , per la scena e per il ruolo dell’attrice da Oscar, Jane Darwell).

Nella sua versione per lo schermo, il racconto di Furore rimarrà incompleto. Infatti la sceneggiatura peraltro ottima di Nunnally Johnson ci conduce fino alla fuga di Tom, poi al suo triste congedo dalla madre, e poi basta.

Il motivo è comprensibile: la crudezza del finale completo, con quel poveretto allattato da Rose al posto del suo bambino morto, non sarebbe stata gradita dal pubblico, e forse avrebbe anche tradito lo spirito del romanzo che, come ha scritto giustamente Stefano Della Casa, era tutto ispirato al “New Deal”, il “Nuovo patto” rooseveltiano di quegli anni, con la democrazia americana in lotta contro le ingiustizie sociali.

Tom continuerà la sua fuga notturna, dopo aver sussurrato alla madre sgomenta alcune frasi (che non risultano nel romanzo), molto commoventi ma anche, oserei dire, un po’ predicatorie: “Io sarò presente dovunque ci sia un uomo che soffre, dovunque la gente che ha fame possa sfamarsi”, e così avanti. Viene il dubbio che questo finale fosse stato suggerito direttamente da Darryl Zanuck, l’abile capo della “Fox” e produttore di parecchi film di John Ford.

In ogni caso, qualunque sia l’origine di questa conclusione, deve restare ben chiaro che i primi spettatori di Furore avevano sicuramente visto uno splendido capolavoro. Come noi, del resto, pur con qualche modesta cassetta video.”

(Ivo Gaido, 1 Settembre 2003 in www.fucinemute.it)

Il film: The Grapes Of Wrath (John Ford, 1940)

1 febbraio 1894 nasce John Ford, regista e produttore americano (morto nel 1973).

Una poesia al giorno

Ballade des äußeren Lebens di Hugo von Hofmannsthal (Vienna, 1 febbraio 1874 - Vienna, 15 luglio 1929. Fu scrittore, poeta, drammaturgo e librettista austriaco).

Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen,

Die von nichts wissen, wachsen auf und sterben,

Und alle Menschen gehen ihre Wege.

Und süße Früchte werden aus den herben

Und fallen nachts wie tote Vögel nieder

Und liegen wenig Tage und verderben.

Und immer weht der Wind, und immer wieder

Vernehmen wir und reden viele Worte

Und spüren Lust und Müdigkeit der Glieder.

Und Straßen laufen durch das Gras, und Orte

Sind da und dort, voll Fackeln, Bäumen, Teichen,

Und drohende und totenhaft verdorrte...

Wozu sind diese aufgebaut? und gleichen

Einander nie? und sind unzählig viele?

Was wechselt Lachen, Weinen und Erbleichen?

Was frommt das alles uns und diese Spiele,

Die wir doch groß und ewig einsam sind

Und wandernd nimmer suchen irgend Ziele?

Was frommts, dergleichen viel gesehen haben?

Und dennoch sagt der viel, der ”Abend” sagt,

Ein Wort, daraus Tiefsinn und Trauer rinnt

Wie schwerer Honig aus den hohlen Waben.

(1903)

Ballata della vita apparente (traduzione di Leone Traverso in poetarumsilva.com)

E fanciulli dai grandi occhi innocenti

Fioriscono e declinano nel buio

E ognuno corre la sua via nel mondo

E d’acerbi maturan dolci frutti,

Cadono a notte come uccelli,

Giacciono al suolo in pochi dì corrotti.

E vaga eterno il vento, eternamente

S’ascoltano e rispondono parole

E gioia e noia piegano le membra.

E strade bianche corrono fra l’erba,

Incontro a piazze lumi alberi stagni,

Fra cupo rombo e squallidi deserti.

Tante pietre perché, tante contrade,

E nome e volto mai non hanno eguali?

Riso e pianto, che muta, e impallidire?

E questo a noi che giova e questi giochi,

Che grandi siamo ed in eterno soli

E non cerchiamo al nostro andare un fine?

Cose tante, che giova aver vedute?

E molto dice chi mai dica «sera»,

Parola da cui tardo un lutto stilla

Come da l’arnie vuote grave miele.

“Siamo fatti della stessa materia di cui s'intessono i sogni, / e i sogni sollevano le palpebre / come i piccoli bambini sotto i ciliegi, / dalla cui corona il suo cammino oro pallido / la luna piena inizia attraverso la grande notte [...] E tre cose sono una: un uomo, un oggetto, un sogno”

(Hugo von Hofmannsthal, "Terzine sulla caducità")

Un fatto al giorno

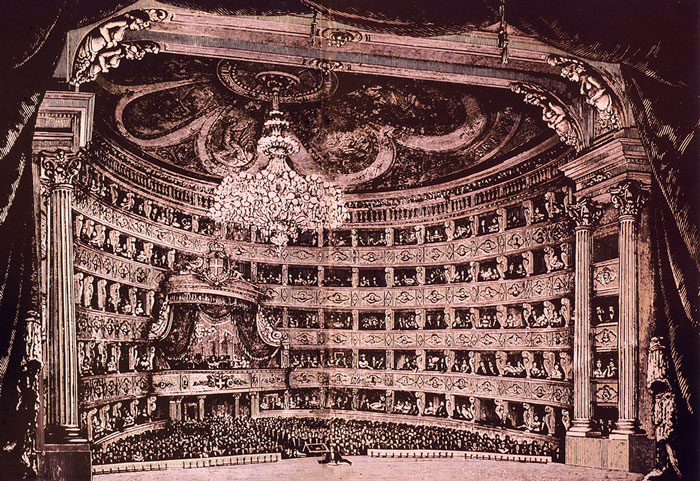

1° febbraio 1896: La bohème debutta al Teatro Regio di Torino, diretta dal giovane Arturo Toscanini.

“La bohème è un'opera in quattro atti, composta da Giacomo Puccini su un libretto italiano di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, tratto da Scènes de la vie de bohème di Henri Murger. La prima mondiale di La bohème fu a Torino il 1° febbraio 1896 al Teatro Regio, diretta dal 28enne Arturo Toscanini; la sua prima degli Stati Uniti ebbe luogo l'anno seguente, nel 1897, a Los Angeles. Da allora, La bohème è entrata a far parte del repertorio operistico italiano standard ed è una delle opere più frequentemente eseguite in tutto il mondo.

Nel 1946, a cinquant'anni dalla prima dell'opera, Toscanini condusse una sua rappresentazione alla radio con la NBC Symphony Orchestra. Una registrazione della performance è stata successivamente pubblicata da RCA Victor su disco in vinile, nastro e compact disc. È l'unica registrazione mai realizzata di un'opera pucciniana dal suo direttore d'orchestra originale.”

“Il libretto ebbe una gestazione abbastanza laboriosa, per la difficoltà di adattare le situazioni e i personaggi del testo originario ai rigidi schemi e all'intelaiatura di un'opera musicale. Per completare il lavoro Puccini impiegò tre anni di lavoro passati fra Milano, Torre del Lago e la Villa del Castellaccio vicino Uzzano, messa a disposizione dal conte Orsi Bertolini. Qui completò il secondo e terzo atto, come da lui annotato con una scritta rimasta sui muri della villa. L'orchestrazione della partitura procedette invece speditamente e fu completata una sera di fine novembre del 1895. Meno di due mesi dopo, il 1º febbraio 1896, La bohème fu rappresentata per la prima volta al Teatro Regio di Torino, con Evan Gorga, Cesira Ferrani, Antonio Pini Corsi, Camilla Pasini e Michele Mazzara, diretta dal ventinovenne maestro Arturo Toscanini, con buon successo di pubblico, mentre la critica ufficiale, dimostratasi all'inizio piuttosto ostile, dovette presto allinearsi ai generali consensi.”

(Wikipedia)

“Scorcio di vita della gioventù parigina alla fine dell’Ottocento, La bohème di Giacomo Puccini guarda all’ultimo Verdi delineando una struttura drammaturgicamente e musicalmente molto libera, con una successione agevole tra arie e recitativi che gli permette di tratteggiare un quadro di profondo realismo di cui sono protagonisti quattro ragazzi in lotta con l’inesorabile fuggevolezza del tempo.”

“Se è vero che occuparsi di una possibile storia di mentalità debba significare necessariamente indagare un canale profondo e sotterraneo, ricercando un fil rouge la cui individuazione permetta, in un certo senso, la scoperta di lineamenti e strutture più o meno trasversali, capaci di offrire una visione per lo più coerente allo studioso che voglia occuparsi di un dato contesto storico, è altrettanto vero che rivolgersi a certe manifestazioni artistiche dello stesso contesto possa significare entrare nella fenomenologia, delle mentalità: dal particolare, quindi, al generale. E viceversa. Arrivare allo studio della mentalità attraverso una delle sue manifestazioni.

Ci si potrebbe (e dovrebbe) chiedere, allora: in che modo quest’approccio può essere funzionale e coerente? In che modo il collettivo, che è elemento proprio della mentalità (Legoff), può essere esplorato attraverso un accadimento (l’opera d’arte) il cui farsi è, di per sé, individuale? Per rispondere positivamente, bisognerebbe nutrire un’inossidabile convinzione nel fatto che l’opera d’arte, in nuce, contenga il codice genetico della civiltà che l’ha vista nascere. E quindi, che l’opera d’arte sia, sempre, opera del suo tempo. E’ indubbio che quest’asserzione (che stiamo trattando ancora come ipotesi, s’intenda), non voglia in alcun caso precludere l’universalità (l’esser viva, valida e coerente a se stessa anche secoli dopo la propria nascita) della stessa: quanto, invece, individuarne germi indissolubilmente legati alla sua epoca. E quindi, al contesto socio-politico-economico-letterario che l’ha vista sorgere. E quindi: a quell’inconscio collettivo che può aver contribuito a determinarne le caratteristiche.

Nel 1896, a Torino è di scena la prima di Bohème, opera di Giacomo Puccini dalla lunga e articolata gestazione, su libretto dei ‘suoi’ Illica e Giacosa. Il lavoro è tratto da un romanzo di quarantacinque anni prima -Scenes de la vie de Bohème- dello scrittore francese Henri Murger; la scelta del soggetto era stata oltretutto motivo di un celebre alterco con un illustre collega: anche Ruggero Leoncavallo aveva eletto il testo di Murger a modello della sua nuova opera. Puccini, con Bohème, diventerà il principale operista italiano. Dopo due prove incerte e il bel successo di Manon Lescaut, Bohème significherà una duratura e significativa conferma. All’indomani della prima, la critica non sembra unanime nel salutare un successo. Si parla addirittura di una deviazione accidentale rispetto al percorso intrapreso con Manon. Ma via via, inarrestabilmente, il plauso rivolto all’opera diviene generale, solidificandosi sempre più, proiettandola in un orizzonte subito europeo, e col tempo mondiale.

L’opera, naturalmente, non porta in scena una trama sconosciuta. O, perlomeno, non del tutto. Essendo opera di teatro in musica, è la fascinazione drammaturgica del linguaggio musicale che deve agire dentro il meccanismo ricettivo dell’ascoltatore: in Bohème (dove però, va specificato, gli autori variano il materiale letterario di partenza) musica, ambientazione e personaggi si coagulano in un amalgama potentissimo, che riesce a far vibrare le corde più profonde del pubblico europeo. Perché?

Senza voler dare coordinate cronologiche troppo stringenti, negli anni che ‘chiudono’ l’Ottocento e spalancano le porte ai terribili decenni che verranno, l’Europa vive una crisi profonda. Non è una crisi di produzione: è una crisi sotterranea. E’ sempre emblematico riflettere sul fatto che la grande ‘crisi del positivismo’ (come ogni definizione concettuale va trattata con cautela, considerando sempre che la storia di un concetto e la storia dell’oggetto da esso designato si muovono su binari differenti) esplode proprio negli anni in cui il dominio sulla tecnica è diventato totale, inarginabile. La Tour Eiffel, la prima lampadina e la prima radio ‘appartengono’ all’ultimo ventennio dell’Ottocento, e il dato, nella sua stringatezza nozionistica, non deve esser certo sottovalutato. L’Europa, paradossalmente, vive la crisi della fiducia intellettuale nel progresso e nel valore totalizzante della scienza proprio nel momento dei massimi traguardi raggiunti dalla stessa. Nel 1895 (ancora un dato aneddotico, ma di tremenda forza) Ferdinand Brunetière, saggista e intellettuale di chiara matrice naturalista, rivelò in un suo articolo seguìto a una sua visita in Vaticano, che aveva notato, con sua grande preoccupazione, che il clima stava cambiando. Una nuova inquietudine mista a sfiducia stava risollevando l’interesse verso la religiosità: la scienza stava arretrando di fronte alla fede? Non è la lettura migliore. La scienza stava arretrando di fronte agli attacchi della storia, e a quelli, inevitabili, della mutevolezza del sentire collettivo: d’altra parte, il progresso a nulla era servito durante l’epidemia di colera che in Italia, nel 1885, aveva mietuto (si dice), più di quindicimila vittime. La Comune di Parigi, stroncata ferocemente nel sangue, aveva dimostrato che non c’era ragione che non valesse una corsa alle armi e l’utilizzo di violenza sommaria: violenza fratricida, Francesi contro Francesi. Importanti fatti di sangue avevano toccato da vicino anche l’Italia, proprio nel 1896: in Etiopia (Adua), nella battaglia decisiva della campagna d’Abissinia, l’esercito italiano aveva subito una drammatica sconfitta, cui avevano fatto seguito, com’è ovvio, rabbia e sconcerto per un’operazione ingiustificabile e mal gestita, che era costata, stando alle stime, quasi cinquemila morti. La ragione, eretta a divinità ormai un secolo prima, era stata definitivamente detronizzata. Il terreno per ciò che di lì a quindici anni sarebbe venuto, andava già preparandosi.

Negli stessi anni, Zola aveva decretato che l’agire umano è indagabile solo a partire dallo studio del contesto in cui lo stesso si trova a svilupparsi: un approccio d’avanguardia, certo, ma che poco spazio lasciava all’iniziativa dell’individuo, alla sua libertà intellettuale e alla sua fiducia nel progresso. L’uomo moderno fatica a trovare un codice, un diagramma per interpretare il reale, che sempre più sfugge alle sue categorie: e se all’inizio del secolo diciannovesimo, la fuga nel fantastico/immaginario/irreale aveva significato una moltiplicazione della capacità immaginativa e di quella creativa, ora la crescente inconsistenza spirituale e il suo progressivo smarrimento spingono l’uomo nel cono d’ombra delle pulsioni profonde, nella seduzione dell’eros, nell’aggressività, nell’illusoria convinzione che l’arte, parlando a sé di sé (l’art pour l’art) possa concedere all’uomo una dolce dimenticanza, nella carezza di un Eden fittizio e lontano.

Freud e Nietzsche più di altri leggono la crisi, ne parlano e ne scrivono. Il linguaggio caustico e profetico dello Zarathustra e le teorie di Freud fotografano una civiltà abbagliata da sé stessa (l’io che non è più padrone a casa propria), scossa da forze laceranti, immiserita nella virtù e priva ormai di un sistema morale di riferimento. In Italia, d’Annunzio costruirà su questa fragilità uno straordinario modello letterario, grandioso nelle sue fattezze stilistico-linguistiche, e moderno proprio perché fedelmente testimone dell’inconsistenza dell’uomo moderno: incapaci di ricollocarsi nella società di massa, i personaggi dannunziani si consacrano al vivere inimitabile dei sensi e dell’arte, capaci soltanto del dominio dei linguaggi e privi di qualunque struttura spirituale, finendo inevitabilmente nel proprio baratro. E non solo metaforicamente: ne Il trionfo della morte (1894: un anno prima della composizione Bohème, anno in cui, evviva le suggestioni e le casualità, Puccini aveva solleticato per la prima volta l’ipotesi di una collaborazione col poeta) il protagonista Giorgio Aurispa, completamente ossessionato dalla pulsione di morte, getta, nell’epilogo, sé e la propria compagna giù da una scogliera, palesando la ben nota -e maldestra- seduzione esercitata sul Vate dal Tristan wagneriano.

In questo scenario, Puccini muove i primi passi come operista e corre verso la sua maturazione. E il suo intimo sentire lo spinge inevitabilmente verso Bohème, lasciandolo completamente indifferente nei riguardi della spiacevole concomitanza con Leoncavallo: Puccini, che giovane squattrinato, in senso stretto, non lo era più da qualche anno, certo portava nel cuore e nella mente gli anni dell’apprendistato milanese, anni di incertezze curiose e subitanei slanci: intuiva, senz’altro, che quella Bohème era da farsi, a tutti i costi.

Eccoci al punto: qualcosa, crediamo, che porti traccia profonda (e nascosta) della sua epoca, è da cercarsi in partitura. Il duetto tra Mimì e Rodolfo, che innesca il meccanismo di presentazioni e disvelamenti, che chiude il primo atto, è senza dubbio, oltre che uno degli snodi essenziali per la drammaturgia dell’opera, un ricchissimo contenitore di informazioni musicali. Che sono quelle, ricordiamo, scelte in questa sede come potenziali rivelatrici di un lavorìo sotterraneo di significati.

Facciamo un passo indietro: Bohème inizia con un vigoroso gesto orchestrale, frettoloso e viscerale (armonicamente è una ripetuta spinta della dominante verso la sottodominante), che ricorrerà più e più volte in partitura. Segno che quella traccia musicale è altamente connotativa dell’intenzione narrativa di Puccini, che sta entusiasticamente e testardamente componendo un’opera sulla giovinezza, sul suo entusiasmo ingenuo e brillante. Caratteristiche che ritroviamo in pieno nel motivo appena citato, e in quello che di lì a breve presenterà melodicamente Rodolfo: idea melodica fortemente assertiva, luminosa, costruita su un levarsi ascendente di un arpeggio di Si bemolle maggiore. ...”

(Articolo completo in quinteparallele.net)

Una frase al giorno

“Sarebbe vuota fantasia credere che la causa del socialismo sia navigare col vento in poppa e facili successi, senza difficoltà e rovesci e che non richieda sforzi tremendi.”

(Mao Zedong o Mao Tse-tung, Shaoshan, 26 dicembre 1893 - Pechino, 9 settembre 1976)

Mao Tse-tung è stato un rivoluzionario, politico, filosofo e dittatore cinese, nonché portavoce del Partito Comunista Cinese dal 1943 fino alla sua morte. Sotto la sua guida il partito comunista salì al governo cinese a seguito della vittoria nella guerra civile e della fondazione della Repubblica Popolare Cinese, di cui dal 1949 fu presidente. Durante la guida della Cina sviluppò un marxismo-leninismo "sinizzato", noto come maoismo, collettivizzando l'agricoltura con il cosiddetto grande balzo in avanti. Il presidente cinese fu anche promotore di un'alleanza (che in seguito ruppe negli anni cinquanta) con l'Unione Sovietica e lanciò la cosiddetta grande rivoluzione culturale.

A Mao vengono attribuiti la creazione di una Cina unificata e libera dalla dominazione straniera, l'intervento cinese in Corea, l'invasione del Tibet e il conflitto sino-indiano del 1962, l'uso della repressione e dei lavori forzati (vedi laogai), la grande carestia cinese e la violenza della rivoluzione culturale. Sotto il regime di Mao si stima che a causa della sua politica morirono tra i 13 e i 46 milioni di cinesi. Come conseguenza dell'incremento dell'aspettativa di vita la popolazione cinese è cresciuta da circa 550 milioni a 900 milioni sotto la sua guida politica Inoltre il tasso di alfabetizzazione è passato dal 20% nel 1949 a oltre il 65% trent'anni dopo e la condizione della donna sta migliorando.

Mao viene comunemente chiamato Presidente Mao (毛主席S, Máo ZhǔxíP). All'apice del suo culto della personalità Mao era comunemente noto in Cina come il "quattro volte grande": "Grande Maestro, Grande Capo, Grande Comandante Supremo, Grande Timoniere"

(Wikipedia)

1° febbraio 1942: Mao Zedong pronuncia un discorso su "Riforma nell'apprendimento, nel partito e nella letteratura", che mette in moto il Movimento di rettifica di Yenan.

“Il primo febbraio 1942, nella famosa base rossa di Yenan, fu ufficialmente inaugurato il "zheng-feng", traducibile come "movimento per il raddrizzamento delle tendenze" o "campagna di rettificazione", che durò per due anni. Furono organizzati gruppi di studio, abilmente pilotati da energici attivisti, che avevano il compito di istruire e criticare il pensiero dei soggetti da rieducare. La pressione era continua e le informazioni provenienti dall'esterno completamente controllate e filtrate. Gli individui erano costretti all'autocritica e alla stesura di confessioni, che venivano poi discusse e criticate dal gruppo. Spesso il procedimento si ripeteva più volte, finché la confessione e il pensiero del soggetto da rieducare non fossero consoni all'ideologia del partito. Nel giugno 1944 fu concesso l'ingresso a Yenan ai giornalisti, che trovarono una strana atmosfera di tesa concentrazione, volti serissimi e gravi ed una misteriosa uniformità: «Se poni la stessa domanda a trenta persone, siano esse intellettuali o operai, le loro risposte sono pressoché identiche [...] Sembra anche che sull'amore esprimano un punto di vista deciso nelle riunioni. [...] esse negano all'unanimità che il partito eserciti un controllo diretto sui loro pensieri.»

- "Rettificare lo stile di lavoro del partito", 1 febbraio 1942 in: www.bibliotecamarxista.org

Un brano musicale al giorno

The Beatles, I Want To Hold Your Hand, eseguita dal vivo allo show di Ed Sullivan il 2/9/64

«Con oltre 15 milioni di copie, I Want to Hold Your Hand/This Boy è il singolo dei Beatles più venduto in assoluto. Il 12 dicembre 1963 raggiunge la prima posizione nella Official Singles Chart per cinque settimane. Questo singolo permise ai Beatles di penetrare nel mercato statunitense; in effetti, I Want to Hold Your Hand fece definitivamente esplodere il fenomeno della Beatlemania e diede inizio alla cosiddetta "British invasion" delle classifiche di vendita americane. Il 1° febbraio 1964 il singolo raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100 per sette settimane. Furono 73 milioni gli americani che, entusiasmati proprio da questo brano, videro il debutto dei Beatles durante il famoso programma Ed Sullivan Show il 9 febbraio 1964; fu l'evento televisivo, fino a quel momento, più seguito nella storia della televisione americana. Bastarono due settimane per vendere 1 milione di copie e per salire dal 43° al 1° posto nella classifica americana. Rimase 1° in classifica Cashbox e Billboard per 5 settimane. In Olanda sempre l’1 febbraio 1964 raggiunse la prima posizione per sette settimane, in Germania il 29 febbraio per otto settimane ed in Norvegia per tre settimane. Anche in Australia e Canada arrivò al primo posto e vinse il disco d'oro.

Nel 1998 venne premiato con il Grammy Hall of Fame Award. I Want to Hold Your Hand è collocata al sedicesimo posto tra i 500 migliori brani musicali secondo Rolling Stone.»

(Articolo completo in wikipedia.org)

Oh yeah I tell you somethin'

I think you'll understand

When I say that somethin'

I want to hold your hand

I want to hold your hand

I want to hold your hand

Oh please say to me

You'll let me be your man

And please say to me

You'll let me hold your hand

Now, let me hold your hand

I want to hold your hand

And when I touch you

I feel happy inside

It's such a feelin' that my love

I can't hide

I can't hide

I can't hide

Yeah, you got that somethin'

I think you'll understand

When I say that somethin'

I want to hold your hand

I want to hold your hand

I want to hold your hand

And when I touch you

I feel happy inside

It's such a feelin' that my love

I can't hide

I can't hide

I can't hide

Yeah, you got that somethin'

I think you'll understand

When I feel that somethin'

I want to hold your hand

I want to hold your hand

I want to hold your hand

I want to hold your hand

(John Lennon & Paul McCartney)

Ugo Brusaporco

Laureato all’Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea Dams. E’ stato aiuto regista per documentari storici e autore di alcuni video e film. E’ direttore artistico dello storico Cine Club Verona. Collabora con i quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Brescia Oggi, e lo svizzero La Regione Ticino. Scrive di cinema sul settimanale La Turia di Valencia (Spagna), e su Quaderni di Cinema Sud e Cinema Società. Responsabile e ideatore di alcuni Festival sul cinema. Nel 1991 fonda e dirige il Garda Film Festival, nel 1994 Le Arti al Cinema, nel 1995 il San Giò Video Festival. Ha tenuto lezioni sul cinema sperimentale alle Università di Verona e di Padova. È stato in Giuria al Festival di Locarno, in Svizzera, e di Lleida, in Spagna. Ha fondato un premio Internazionale, il Boccalino, al Festival di Locarno, uno, il Bisato d’Oro, alla Mostra di Venezia, e il prestigioso Giuseppe Becce Award al Festival di Berlino.

INFORMAZIONI

Ugo Brusaporco

e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

UNA STORIA MODERNA - L'APE REGINA (Italia, 1963), regia di Marco Ferreri. Sceneggiatura: Rafael Azcona, Marco Ferreri, Diego Fabbri, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, da un'idea di Goffredo Parise, atto unico La moglie a cavallo. Fotografia: Ennio Guarnieri. Montaggio: Lionello Massobrio. Musiche: Teo Usuelli. Con: Ugo Tognazzi, Marina Vlady, Walter Giller, Linda Sini, Riccardo Fellini, Gian Luigi Polidoro, Achille Majeroni, Vera Ragazzi, Pietro Trattanelli, Melissa Drake, Sandrino Pinelli, Mario Giussani, Polidor, Elvira Paoloni, Jacqueline Perrier, John Francis Lane, Nino Vingelli, Teo Usuelli, Jussipov Regazzi, Luigi Scavran, Ugo Rossi, Renato Montalbano.

È la prima opera italiana del regista che, sino ad allora, aveva sempre girato in Spagna.

Alfonso, agiato commerciante di automobili, arrivato scapolo ai quarant'anni decide di prender moglie e si consiglia con padre Mariano, un frate domenicano suo vecchio compagno di scuola e amico di famiglia. Il frate gli combina l'incontro con una ragazza, Regina. Bella, giovane, sana, di famiglia borghese e religiosa, illibata, è la moglie ideale. Alfonso non ci pensa due volte: e padre Mariano li sposa. Regina si dimostra subito una ottima padrona di casa, dolce e tenera con il marito; dal quale decide però di voler subito un figlio. Alfonso, premuroso, cerca di accontentarla, ma senza risultati. A poco a poco l'armonia tra i due coniugi si incrina: Regina gli rimprovera di non essere all'altezza della situazione, di venir meno a una sorta di legge biologica; Alfonso comincia a sentire il peso delle continue prestazioni sessuali che gli sono richieste e che a poco a poco logorano il suo equilibrio psicologico e fisico. Preoccupato, al limite della nevrosi, chiede consiglio a padre Mariano, che non si rende conto del suo problema e inorridisce quando l'amico accenna alla possibilità di ricorrere alla Sacra Rota: il desiderio di Regina di avere un figlio ha la benedizione della Chiesa, e più che legittimo, doveroso. Alfonso tenta di sostenersi fisicamente con farmaci, ma diventa sempre più debole. Arriva finalmente il giorno in cui Regina annuncia trionfante e felice di essere incinta: parenti e amici vengono in casa a festeggiare l'avvenimento. Alfonso, ormai ridotto a una larva d'uomo, viene trasferito dalla camera da letto a uno sgabuzzino, dove potrà finalmente restare a godersi in pace gli ultimi giorni di vita. Alfonso muore, mentre Regina, soddisfatta, prepara la culla per il nascituro.

“Particolarmente avversato dalla censura per i contenuti fortemente anticonvenzionali e anticattolici, il film venne condizionato da pesanti tagli alle scene, modifiche ai dialoghi e con l'aggiunta di Una storia moderna: al titolo originario L'ape regina. Anche la colonna sonora non sfuggì all'attenzione dei censori. La scena del carretto che trasporta i resti di una salma, era in origine commentata da una musica troppo simile al rumore di ossa che ballano, troppo tintinnante e, pertanto, ne fu decisa la cancellazione”

(Wikipedia)

“L’ape regina" segna il primo incontro di Tognazzi con Marco Ferreri e lo sceneggiatore Rafael Azcona: incontro fortunato (per Tognazzi forse ancora più determinante di quelli con Salce e Risi), l'inizio di una collaborazione che diventerà, nel corso degli anni, esemplare. Assieme a Salce, Ferreri è il regista che rende più vigoroso e attendibile il nuovo, complesso personaggio incarnato dall'attore, anche questa volta protagonista maschile assoluto di una storia inconsueta. Al suo apparire, prima al festival di Cannes e poi sugli schermi italiani, il film fa scalpore, suscita polemiche e scandalo, supera a fatica le strettoie della censura (che, fra l'altro, fa misteriosamente premettere al titolo "Una storia moderna: "). Il film (che apre a Tognazzi anche il mercato statunitense) è uno dei maggiori successi commerciali delia stagione 1962/63 e procura all'attore il Nastro d'argento (assegnato dal Sindacato dei Giornalisti cinematografici) per il miglior attore protagonista. Ricordando anni dopo “L’ape regina", Tognazzi ne ha così commentato l'importanza: «Il film mi ha consentito di entrare in un mondo cinematografico che amo. Il cinema che avevo fatto fino ad allora si basava su personaggi estremamente popolari, dei film divertenti, facili, che piacevano al pubblico ma che sono, a conti fatti, delle operazioni prefabbricate. In quei film non occorre quasi mai un grande coraggio. [...] Amo il cinema non in se stesso ma in quanta rappresenta la possibilità di raccontare delle storie che riguardano la nostra vita, i nostri problemi: mi piace inserirmi in questi problemi e analizzarli [...]. Sono molto riconoscente a Ferreri di avermi offerto questa possibilità [...] di conoscere, per mezzo del cinema, la vita.”

(Ugo Tognazzi in Ecran 73, Parigi, n. 19, novembre 1973, p. 5)

“[...] Ludi di talamo infiorano anche troppo il nostro cinema comico; e le prime scene de L’ape regina, saltellanti e sguaiate, mettono in sospetto. Accade perché il film sfiora ancora il suo tema, lo tratta con estri bozzettistici. Ma quando coraggiosamente vi dà dentro, mostrandoci l'ape e il fuco appaiati in quell'ambiente palazzeschiano, carico di sensualità e di bigottismo, allora acquista una forza straordinaria, si fa serio, e scende alla conclusione con un rigore e una precipitazione da ricordare certe novelle di Maupassant. [...] Ottima la scelta dei protagonisti, un calibratissimo Tognazzi (che ormai lavora di fino) e una magnifica e feroce Marina Vlady.

(Leo Pestelli, La Stampa, Torino, 25 aprile 1963)

“Ape regina, benissimo interpretato da Ugo Tognazzi (che ormai è il controcanto, in nome dell'Italia nordica, di ciò che è Sordi per quella meridionale), appare come un film con qualche difetto (cadute del ritmo narrativo, scene di scarsa efficacia e precisione), ma la sua singolarità infine si impone.”

(Pietro Bianchi, Il Giorno, Milano, 25 aprile 1963)

“Il film è gradevole, per la comicità delle situazioni, il sarcasmo con cui descrive una famiglia clericale romana, tutta fatta di donne. Ferreri ci ha dato un film in cui la sua maturità di artista, esercitata su un innesto fra Zavattini e Berlanga, ha di gran lunga la meglio, per fortuna, sul fustigatore, lievemente snobistico, dei costumi contemporanei. Marina Vlady è molto bella e recita con duttilità; Ugo Tognazzi, in sordina, fa benissimo la parte un po’ grigia dell'uomo medio che ha rinnegato il suo passato di ganimede per avviarsi alla vecchiaia al fianco di una moglie affettuosa, e si trova invece vittima di un matriarcato soffocante.”

(Giovanni Grazzini, Corriere della Sera, Milano, 25 aprile 1963)

“Gran parte dell'interesse del film deriva dal notevole, asciutto stile della comicità di Ugo Tognazzi e dall'asprezza di Marina Vlady. Tognazzi ha un'aria magnificamente remissiva e angustiata e un bellissimo senso del ritmo che introduce delle osservazioni ad ogni sua azione. Quando scherza con un prete, ad esempio, per rompere un uovo sodo, egli riesce ad essere semi-serio in modo brillante. E quando egli guarda semplicemente la moglie, lui tutto slavato e lei tutta risplendente, nei suoi occhi c'è tutto un mondo di umoristica commozione.”.

(Bosley Crowther, The New York Times, New York, 17 settembre 1963)

Scene Censurate del film su: http://cinecensura.com/sesso/una-storia-moderna-lape-regina/

Altre scene in: https://www.youtube.com/watch?v=Cd1OHF83Io0

https://www.youtube.com/watch?v=IalFqT-7gUs

https://www.youtube.com/watch?v=htJsc_qMkC4

https://www.youtube.com/watch?v=9Tgboxv-OYk

Una poesia al giorno

Noi saremo di Paul Verlaine, Nous serons - Noi saremo [La Bonne Chanson, 1870].

Noi saremo, a dispetto di stolti e di cattivi

che certo guarderanno male la nostra gioia,

talvolta, fieri e sempre indulgenti, è vero?

Andremo allegri e lenti sulla strada modesta

che la speranza addita, senza badare affatto

che qualcuno ci ignori o ci veda, è vero?

Nell'amore isolati come in un bosco nero,

i nostri cuori insieme, con quieta tenerezza,

saranno due usignoli che cantan nella sera.

Quanto al mondo, che sia con noi dolce o irascibile,

non ha molta importanza. Se vuole, esso può bene

accarezzarci o prenderci di mira a suo bersaglio.

Uniti dal più forte, dal più caro legame,

e inoltre ricoperti di una dura corazza,

sorrideremo a tutti senza paura alcuna.

Noi ci preoccuperemo di quello che il destino

per noi ha stabilito, cammineremo insieme

la mano nella mano, con l'anima infantile

di quelli che si amano in modo puro, vero?

Nous serons

N'est-ce pas? en dépit des sots et des méchants

Qui ne manqueront pas d'envier notre joie,

Nous serons fiers parfois et toujours indulgents

N'est-ce pas? Nous irons, gais et lents, dans la voie

Modeste que nous montre en souriant l'Espoir,

Peu soucieux qu'on nous ignore ou qu'on nous voie.

Isolés dans l'amour ainsi qu'en un bois noir,

Nos deux cœurs, exhalant leur tendresse paisible,

Seront deux rossignols qui chantent dans le soir.

Quant au Monde, qu'il soit envers nous irascible

Ou doux, que nous feront ses gestes? Il peut bien,

S'il veut, nous caresser ou nous prendre pour cible.

Unis par le plus fort et le plus cher lien,

Et d'ailleurs, possédant l'armure adamantine,

Nous sourirons à tous et n'aurons peur de rien.

Sans nous préoccuper de ce que nous destine

Le Sort, nous marcherons pourtant du même pas,

Et la main dans la main, avec l'âme enfantine

De ceux qui s'aiment sans mélange, n'est-ce pas?

Un fatto al giorno

17 giugno 1885: La Statua della Libertà arriva a New York. Duecentoventicinque tonnellate di peso, 46 metri di altezza (piedistallo escluso) e 4 milioni di visite ogni anno. La Statua della Libertà, oggi simbolo di New York, ha una storia costruttiva avventurosa e originale, caratterizzata da trasporti eccezionali e un fundraising senza precedenti. Ripercorriamola insieme con queste foto storiche. Fu uno storico francese, Édouard de Laboulaye, a proporre, nel 1865, l'idea di erigere un monumento per celebrare l'amicizia tra Stati Uniti d'America e Francia, in occasione del primo centenario dell'indipendenza dei primi dal dominio inglese. I francesi avrebbero dovuto provvedere alla statua, gli americani al piedistallo. L'idea fu raccolta da un giovane scultore, Frédéric Auguste Bartholdi, che si ispirò all'immagine della Libertas, la dea romana della libertà, per la sagoma della statua, che avrebbe retto una torcia e una tabula ansata, a rappresentazione della legge. Per la struttura interna, Bartholdi reclutò il celebre ingegnere francese Gustave Eiffel (che tra il 1887 e il 1889 avrebbe presieduto anche alla costruzione dell'omonima Torre) il quale ideò uno scheletro flessibile in acciaio, per consentire alla statua di oscillare in presenza di vento, senza rompersi. A rivestimento della struttura, 300 fogli di rame sagomati e rivettati. Nel 1875 il cantiere fu annunciato al pubblico e presero il via le attività di fundraising. Prima ancora che il progetto venisse finalizzato, Bartholdi realizzò la testa e il braccio destro della statua e li portò in mostra all'Esposizione Centenaria di Philadelphia e all'Esposizione Universale di Parigi, per sponsorizzare la costruzione del monumento. La costruzione vera e propria prese il via a Parigi nel 1877.

(da Focus)

Una frase al giorno

“Marie non era forse né più bella né più appassionata di un'altra; temo di non amare in lei che una creazione del mio spirito e dell'amore che mi aveva fatto sognare.”

(Gustave Flaubert, 1821-1880, scrittore francese)

Un brano al giorno

Marianne Gubri, Arpa celtica, Il Viandante https://www.youtube.com/watch?v=_URmUFpa52k