L’amico del popolo”, spazio politico di idee libere, di arte e di spettacolo. Anno IV. La rubrica ospita il giornale quotidiano dell’amico veronese Ugo Brusaporco, destinato a coloro che hanno a cuore la cultura. Un po’ per celia e un po’ per non morir...

Un film al giorno

FEU MATHIAS PASCAL (Francia, 1926), regia di Marcel L'Herbier. Produzione Cinégraphic. Films Albatros. Adattamento di Marcel L'Herbier dal romanzo di Luigi Pirandello. Fotografia: Jimmy Berliet, Fédote Bourgasoff, Paul Guichard, René Guichard, Jean Letort, Nikolas Roudakoff. Direzione artistica: Erik Aaes, Alberto Cavalcanti, Lazare Meerson. Musiche: J.E. Szyfer.

Cast: Ivan Mosjoukine, Mathias Pascal. Marcelle Pradot, Romilde. Lois Moran, Adrienne Paléari. Marthe Mellot, Madame Pascal. Pauline Carton, Tante Scholastique. Irma Perrot, Sylvia Caporale. Mireille Barsac, Veuve Pescatore. Michel Simon, Jérôme Pomino. Isaure Douvan, Batta Maldagna. Jean Hervé, Terence Papiano. Pierre Batcheff, Scipion Papiano.

“Nel piccolo paese italiano di Miragno vive un giovane squattrinato e infelice di nome Mattia Pascal. Egli fa di tutto per divertirsi, ma combina solo guai, sposandosi con la parente di un suo usuraio: Romilda Pescatore, poi andando a letto con una tale Oliva, da cui avrà un bambino. Mattia getta il disonore sulla sua nuova famiglia e così, per migliorare la sua condizione economica, va a Montecarlo a giocare alla roulette. Fortunatamente vince e si mette in viaggio verso casa, ma durante una sosta in treno legge un curioso articolo di giornale. Un tale di nome "Mattia Pascal" di Miragno è morto annegato e sono stati fatti tutti gli accertamenti sul cadavere. Mattia è sconcertato e non sa come reagire di fronte a quella bizzarra situazione, ma subito dopo decide di divertirsi come mai aveva fatto. Infatti egli distrugge tutti i suoi documenti originali di riconoscimento e si ribattezza "Adriano Meis", viaggiando prima in molti posti dell'Italia e dell'Europa. Quando è quasi al verde, si trova a Roma, alloggiato in una pensione condotta da una famiglia. Qui avverrà la seconda parte della storia in cui Adriano Meis, farà amicizia con i membri buffi e tristi della famiglia che lo ospita, ma che poi inizierà ad invidiare e a detestare per alcuni aspetti. Infatti Adriana Paleari è platonicamente innamorata di Mattia, che però non ricambia il suo amore, mentre il padrone di casa è un uomo del tutto bizzarro che presiede sedute spiritiche. La signora Caporale per non essere da meno è una donna del tutto infantile. Meis inoltre avrà un conflitto interiore in cui la sua prima anima, quella di Mattia Pascal, cercherà di riavere il controllo sul proprio corpo. Mattia si rende finalmente conto dell'assurdità di ciò che sta facendo e così finalmente, dopo aver simulato la sua morte nel fiume Tevere, prende il primo treno per Miragno, per riabbracciare la moglie e i suoi amici. Ma troverà la moglie sposato con un altro.

“Un piccolo capolavoro dimenticato: definirei così questa bella trasposizione delle avventure del Fu Mattia Pascal, eroe pirandelliano che tanto ha dato alla nostra letteratura. Tutto era nato da un accordo tra lo stesso Pirandello e L’Herbier, il quale aveva sancito la nascita del film. Per la sua realizzazione il regista francese si era avvalso di un grande divo di quei tempi, il russo Ivan Mosjoukine, uno di quei personaggi maledetti del cinema muto: grande divo di quei tempi, attorniamo di un numero altissimo di ammiratrici (tanto da essere soprannominato “il Rodolfo Valentino russo“), noto per la sua esuberanza e morto in circostanze misteriose all’età di 49 anni, probabilmente di tubercolosi nell’ospedale di Saint-Pierre de Neuilly. La strana unione tra L’Herbier, freddo e introverso, e l’attore russo diede tuttavia vita a un film scoppiettante, in cui tutta la capacità di sperimentazione dei due poteva avere ampio spazio. Del resto il romanzo pirandelliano era un vero e proprio invito all’innovazione, grazie ai temi variegati ed allo spessore psicologico dei personaggi e del protagonista in particolare. Riprendendo ed adattando la storia originale, il film ci racconta le vicende di Mattia Pascal (Ivan Mosjoukine), sposato con Romilda (Marcelle Pradot), a discapito dell’amico Gerolamo Pomino (un giovane e impacciato Michel Simon), e costretto a sottostare alle angherie della perfida suocera Marianna Dondi (Madame Barsac). Quando muoiono madre (Marthe Mellot) e figlia, scappa a Montecarlo dove vince una grossa somma di denaro. Nel viaggio di ritorno a casa scopre di essere stato dato per morto. Decide quindi di scappare a Roma sotto una nuova identità, quella di Adriano Meis. Qui incontra la bella Adriana (Lois Moran) ma anche il malvagio Terenzio Papiano (Jean Hervé,il fratello sarà invece interpretato dal più noto Pierre Batcheff). Ma la vera identità di Mattia è sempre in agguato, e il protagonista dovrà imparare a combattere con essa… Per chi non avesse letto il libro lascio il finale in sospeso, anche se in realtà nel film è leggermente diverso. In questa trasposizione abbiamo tutto: il tema dell’identità, della famiglia, del sentimento, dell’appagamento personale, dell’occulto e del gioco d’azzardo. In particolare il regista si sofferma sulla doppia identità di Mattia, con tanto di tecniche di sdoppiamento, e scontri tra le due anime del protagonista. L’umorismo pirandelliano si fonde nel racconto regalandoci alcune scene molto divertenti (alcune delle quali, però, sembrano durare un po’ troppo). Il ruolo di Mattia Pascal sembra calzare a pennello a Mosjoukine, così come perfetti sono gli altri personaggi. La pellicola, come era usanza di l’Herbier, era colorata in Technicolor, e ci regala delle scene splendide, come quella della festa di paese (che sembra essere un tema molto caro al nostro regista). Le inquadrature sono molto curate, e offrono a tratti immagini di grande bellezza. Il film ebbe un grande successo sia di pubblico che di critica.

La pellicola ha una storia alquanto articolata: fino a qualche tempo fa circolava solo (grazie a registrazioni televisive) la versione breve, restaurata negli anni ’90 dalla Cinémathèque Française, la cui durata si aggirava intorno alle due ore. Proprio questa è la versione che io stesso ho visionato grazie ad una vecchia registrazione Rai in VHS.

Recentemente è stata ritrovata e restaurata dal laboratorio L’Immagine Ritrovata una pellicola destinata all’esportazione tratta da un duplicato della pellicola originale della durata di quasi tre ore e risalente agli anni ’60. Negli ultimi tempi questa versione è stata proposta durante numerose manifestazioni e trasmessa per lo meno dalla rete tedesca Arte (di cui si teoricamente è possibile reperire la registrazione). Purtroppo ho potuto vedere solo alcune immagini, ma il risultato mi è sembrato davvero eccezionale. La partitura è stata riscritta per l’occasione da Timothy Brock.”

(In emutofu.com)

“Al contrario del soggetto di L’Inhumaine, quello del Feu Mathias Pascal (1925) possiede tutti i requisiti di nobiltà: si tratta nientemeno che di un romanzo di Pirandello, il primo testo di questo autore che sia stato adattato per lo schermo. In più, per incarnare Mathias L’Herbier ricorre all’eccellente attore russo, emigrato a Parigi, Ivan Mosjoukine. Ma ne consegue una coproduzione con la celebre società Albatros, diretta da Alexandre Kamenka, e bisogna constatare che è l’assai libero ‘stile Albatros’ (vedi il Brasier ardent dello stesso Mosjoukine, Le Lion des Mogols di Epstein, Kean di Volkoff) piuttosto che il miglior rigore di L’Herbier a predominare in Mathias: trucchi pittoreschi, angoli di riprese ‘spirituali’, sequenze di sogno su fondo nero, ecc. Il film è di grande virtuosismo, passando allegramente dal Kammerspiel rurale alla fantasia burlesca con un’incursione nella commedia di costume espressionista’; allo stesso tempo tutto, qui, contribuisce a creare questa unità nella diversità che mancava a L’Inhumaine: rimarchevole assegnazione dei ruoli, belle immagini, belle scenografie, storia ‘forte’. Eppure il film è retrogrado nella storia del cinema come nell’opera di L’Herbier: ci riconduce all’idea di una regia al servizio di un aneddoto: è Forfaiture [ovvero The Cheat, 1915, di Cecil B. DeMille, di cui L’Herbier realizzerà un remake nel 1937 ndc] riveduto e corretto dall’estetica dei Russi di Parigi: la doppia funzione del découpage, che L’Herbier ha già schizzato in tre dei suoi film, qui appare totalmente assente: ad ogni piano non si tratta che di trovare una nuova astuzia per mettere in evidenza il personaggio di Mathias-Mosjoukine, a ogni sequenza di trovare un nuovo stile che ‘rifletterà’ la prossima tappa della storia.”

(Noël Burch in www.pirandelloweb.com)

Un grande attore: Michel Simon “(Ginevra, 9 aprile 1895 - Bry-sur-Marne, 30 maggio 1975), attore svizzero. Debuttò in teatro nella compagnia Pitoëff, alla quale fu legato dal 1918 al 1923, rimanendo successivamente attivo sulle scene fino alle soglie della seconda guerra mondiale. Dotato di una maschera personalissima di straordinaria efficacia, Simon si affermò anche nel cinema come attore di rilievo, soprattutto durante la prima decade del sonoro, interpretando con grande estrosità personaggi comici e grotteschi. Uno dei suoi ruoli più celebri è quello di père Jules nel film L'Atalante di Jean Vigo. Il suo repertorio teatrale spaziava da Shakespeare, Bernard Shaw, Luigi Pirandello, Oscar Wilde, Leonard Bernstein e altri; fra il 1920 e il 1965 interpretò 55 drammi e dal 1965 al 1975 ben 101. Negli anni Cinquanta un incidente gli sfigurò e paralizzò parte del viso e del corpo, e ciò conferì un'espressività ancora maggiore alle sue interpretazioni. Morì a 80 anni a causa di un'embolia polmonare ed è sepolto al cimitero di Ginevra.”

Un grande attore: Michel Simon “(Ginevra, 9 aprile 1895 - Bry-sur-Marne, 30 maggio 1975), attore svizzero. Debuttò in teatro nella compagnia Pitoëff, alla quale fu legato dal 1918 al 1923, rimanendo successivamente attivo sulle scene fino alle soglie della seconda guerra mondiale. Dotato di una maschera personalissima di straordinaria efficacia, Simon si affermò anche nel cinema come attore di rilievo, soprattutto durante la prima decade del sonoro, interpretando con grande estrosità personaggi comici e grotteschi. Uno dei suoi ruoli più celebri è quello di père Jules nel film L'Atalante di Jean Vigo. Il suo repertorio teatrale spaziava da Shakespeare, Bernard Shaw, Luigi Pirandello, Oscar Wilde, Leonard Bernstein e altri; fra il 1920 e il 1965 interpretò 55 drammi e dal 1965 al 1975 ben 101. Negli anni Cinquanta un incidente gli sfigurò e paralizzò parte del viso e del corpo, e ciò conferì un'espressività ancora maggiore alle sue interpretazioni. Morì a 80 anni a causa di un'embolia polmonare ed è sepolto al cimitero di Ginevra.”

(In wikipedia.org)

- Immagini: Cinéma Cinémas - Jean Renoir & Michel Simon - 1989

Una poesia al giorno

Tristesses de la lune, di Charles Baudelaire

Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse;

Ainsi qu'une beauté, sur de nombreux coussins,

Qui d'une main distraite et légère caresse

Avant de s'endormir le contour de ses seins,

Sur le dos satiné des molles avalanches,

Mourante, elle se livre aux longues pâmoisons,

Et promène ses yeux sur les visions blanches

Qui montent dans l'azur comme des floraisons.

Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive,

Elle laisse filer une larme furtive,

Un poète pieux, ennemi du sommeil,

Dans le creux de sa main prend cette larme pâle,

Aux reflets irisés comme un fragment d'opale,

Et la met dans son cœur loin des yeux du soleil.

Tristezza della luna (traduzione in www.poesie.reportonline.it)

Questa sera la luna sogna più languidamente;

come una bella donna che su tanti cuscini

con mano distratta e leggera

prima d’addormirsi carezza il contorno dei seni,

e sul dorso lucido di molli valanghe morente,

si abbandona a lunghi smarrimenti,

girando gli occhi sulle visioni bianche

che salgono nell’azzurro come fiori in boccio.

Quando, nel suo languore ozioso,

ella lascia cadere su questa terra una lagrima furtiva,

un pio poeta, odiatore del sonno,

accoglie nel cavo della mano

questa pallida lagrima dai riflessi iridati

come un frammento d’opale, e la nasconde

nel suo cuore agli sguardi del sole.

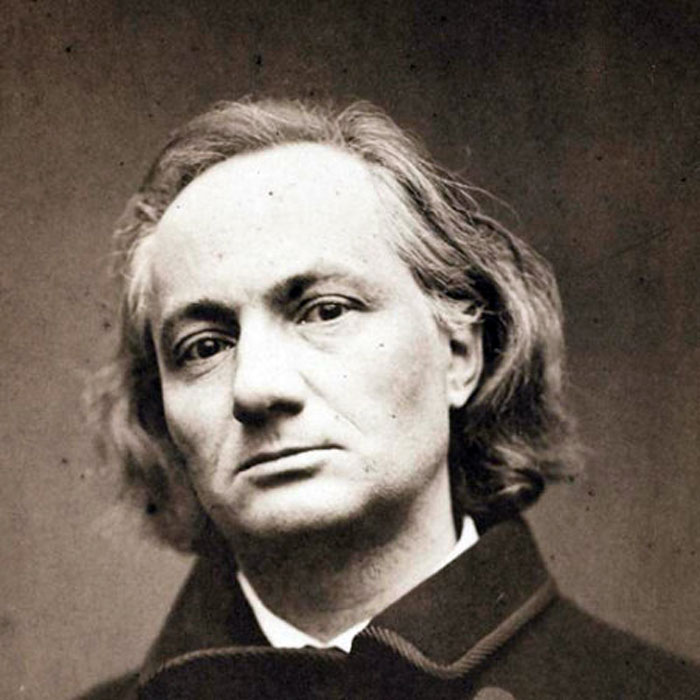

Charles Pierre Baudelaire (Parigi, 9 aprile 1821 - Parigi, 31 agosto 1867)

“Artista doppio e cosciente della propria “doppiezza” di fondo - versante tenebroso, tentazione al satanismo e alla distruzione; versante luminoso, aspirazione all’ideale, a Dio, alla creazione, duplici aspetti che riescono a coabitare soltanto nella sofferenza, nella passione, nella noia e nell’odio -, Baudelaire non si è accontentato di essere un poeta in preda ai gemiti. Se - in quanto romantico autentico - non ha parlato che di se stesso in tutto ciò che ha scritto, ha cercato anche lucidamente di padroneggiare i poteri dell’arte, che il suo sguardo acuto di critico militante è riuscito a cogliere più di ogni altro.

Un marginale

Figlio di un uomo seguace dell’Illuminismo troppo presto scomparso (il padre di Baudelaire aveva sessantadue anni alla sua nascita, sua madre ventisette), Baudelaire visse la sua giovinezza in pieno romanticismo. Infanzia infelice, tra la madre, che adorava ma alla quale non perdonò il nuovo matrimonio, ed il patrigno, il futuro generale Aupick, il quale non comprese gran che di questo giovane fragile e pieno di contraddizioni, di cui voleva determinare i percorsi d’istruzione.

Classicamente destinato “a fare diritto”(come Virgilio, come Flaubert e come altri ancora e niente più del diritto è stata la via maestra dell’arte), Baudelaire sceglie ben presto la bohème del Quartiere latino e medita un programma di vita che gli eviti a tutti i costi di diventare un "homme utile". A vent’anni, quando ha già avuto una relazione tempestosa con una prostituta ebrea (Sarah Louchette), e già le relazioni familiari si sono guastate, Baudelaire s’imbarca per l’Oriente: in realtà, si ferma alcune settimane all’Isola Mauritius, quindi alla Réunion, si riempie gli occhi di immagini e di colori sontuosi, scopre i poteri della sensualità e rientra in Francia fin dal febbraio 1842, dopo appena dieci mesi d’assenza. Raggiunta la maggiore età, riceve l’eredità del padre naturale e conduce una vita che la famiglia considera abbastanza dissoluta (il generale Aupick vedeva di mal occhio la sua relazione con una mulatta, Jeanne Duval, non approvava le sue frequentazioni artistiche, in breve, le sue scelte di consapevole marginale) imponendogli un giudice tutelare, al fine di privarlo del godimento dei beni. Queste vicissitudini intime e familiari faranno di Baudelaire un disadattato a vita: daranno forma a tutte le sofferenze del poeta, di cui lo straziante epistolario con la madre resta un'esulcerata testimonianza.

La traversata dell’Inferno

Un’esistenza difficile ha inizio, segnata spesso dalla disperazione più nera (tentativo di suicidio nel 1845), dall’indigenza - si dà alla critica d’arte, per mantenersi -, ben presto anche dalla malattia (la sifilide) e dal lavoro poetico che lo sfianca e che lo induce a compararsi a un Sisifo condannato a rotolare il suo masso. Gli anni 1845-1848 sono quelli in cui Baudelaire compone la maggior parte de I fiori del male, il suo capolavoro. Scopre in questo periodo Edgar Allan Poe, che ammira e che tradurrà in parte, si lega a Marie Daubrun (la douce femme dagli occhi verdi de I fiori del male), partecipa ai moti rivoluzionari del 1848, per ragioni private più che politico-ideologiche (Baudelaire era un borghese con pose aristocratiche, ammiratore del reazionario de Maistre non certo un rivoluzionario democratico). In questa circostanza preso da una “fièvre rouge” verso l’odiato patrigno pare che venga colto a pronunciare la frase «Fuciliamo il generale Aupick!», che in quel momento si trova a capo delle truppe repressive. Ma gli esiti della rivoluzione lo deludono, come in seguito il colpo di Stato del 2 dicembre 1851 (la presa del potere di Napoleone il Piccolo, in seguito Napoleone III).

Il poeta maledetto

Prodigiosamente incline al dolore e alla solitudine, collerico ed impulsivo, completa il proprio processo di autodistruzione col vino, l’hashish, eccitanti che hanno come effetto diretto il rafforzamento della distanza dal conformismo borghese di cui ha orrore.

Il legame torbido e tempestoso con Jeanne continua, inframezzato da altri amori (per la signora Sabatier, in particolare). Pubblica, nel 1857, I fiori del male. Il libro subisce ben presto un processo, seguito da condanna, per “immoralità” (nello stesso anno Flaubert è processato per Madame Bovary, venendo assolto, anche per le sue aderenze borghesi ed istituzionali, che mancarono al povero Baudelaire) e molte poesie giudicate particolarmente scandalose vengono espunte dalla censura.

Quell’anno stesso muore il generale Aupick e Baudelaire si riavvicina alla madre, verso cui finalmente può indirizzare la sua struggente adorazione di bambino refoulé e verso la quale è pronto a cadere ai piedi come anche, un attimo dopo, a inveire. Pubblica nel 1860 I paradisi artificiali (celebrazione delle droghe che consentono di uscire fuori di sé), prosegue il suo lavoro di critica d’arte lucida ed audace difendendo Richard Wagner, che nessuno in quel momento comprende, l’Olympia di Manet, quadro dinanzi al quale la borghesia traccheggia, e l’arte delicata di Constantin Guys, pittore della vita moderna, suo speculare confratello artistico. Mentre è intento a lavori frammentari e diaristici - gli autobiografici Il mio cuore messo a nudo e Razzi -, pubblica, nel 1862, alcuni poemi in prosa sotto il titolo di Spleen di Parigi, ed è aggredito sempre più dagli effetti della sifilide. Dopo un soggiorno di due anni in Belgio (pretesto per un pamphlet atroce: Povero Belgio), è colpito da emiplegia e si spegne a Parigi il 31 agosto 1867, a quarantasei anni.

Critica d’arte, critica letteraria

La critica d’arte è stata il lavoro di Baudelaire a latere di quello poetico, ed uno dei suoi più impegnativi e riusciti banchi di prova. Il poeta seguiva le esposizioni e le mostre parigine (Saloni, 1845 -1859), principalmente pittura e scultura, non senza volgere il proprio interesse alla musica ed alla letteratura (vedi la sua recensione per L’artiste, di Madame Bovary). Ciò gli consente di fissare i suoi odi, i suoi gusti, meglio ancora: la sua poetica. I suoi odi - poiché per Baudelaire la critica, più che oggettiva o imparziale deve essere invece di parte, appassionata, "politica" - vanno all’indirizzo del conformismo, dell’accademismo, alle “scimmie” delle sensazioni come la fotografia, questa tecnica che soddisfa i borghesi e la cui finalità artistica è di copiare la natura. I suoi favori vanno al colore (piuttosto che al disegno), alla pittura moderna - soprattutto quella di Delacroix, che incorona il più grande pittore del suo tempo - alla caricatura, alle opere insomma dove un’anima trova espressione con l’immaginazione e la sensibilità. Dopo la sua morte usciranno due raccolte delle sue critiche d’arte (Curiosità estetiche, 1868; L’arte romantica, 1868 -1870).

La scelta del romanticismo e della modernità

Dalla critica baudelairiana, si sprigiona una poetica: la critica è un atto creativo, estetico a pieno titolo, che fissa scelte dirimenti ed inequivoche. Quella del romanticismo è la prima opzione per Baudelaire, il quale analizza questo tratto stilistico-epocale come l’espressione più attuale del bello, modo di sentire il suo tempo e non certo raccolta di motivi o di stereotipi; il romanticismo è dunque intimità, spiritualità, colore, gusto dell’infinito. La critica sollecita l’artista a cercare ovunque la modernità, a schivare i modelli classici: la vita moderna è bella, eroica, intensamente poetica, anche nei suoi aspetti febbrili, alienanti, industriali. Baudelaire è il poeta della modernità, della città, il battutista dandy che reputa la campagna il «luogo dove i polli si aggirano crudi». Canta Parigi in preda alle trasformazioni furiose dell’industrialismo, in cui «fiumi di carbone salgono in cielo». È ciò che consentaneamente registrava Constantin Guys coi suoi schizzi rapidi ed i suoi disegni deliziosi, cogliendo l’espressione stessa, fugace ed eterna, di un’epoca. Nulla della vita metropolitana e moderna sfugge al suo occhio curioso, mobile ed esulcerato. Le toelette delle donne - certo... la moda, che il dandismo baudelairiano si guarda bene dal disprezzare -, il capriccio dei finimenti femminili, il movimento nervoso delle carrozze nella Nervenleben (vita dei nervi) della metropoli di cui parlerà qualche decennio dopo Simmel -, lo sguardo fuggevole incrociato con una mendicante o una passante fuggitiva, la luce tremolante ed equivoca dei luoghi di piacere: tutta la vita parigina passa attraverso il suo pennello poetico.

Contro il “filisteismo borghese”

Dalla critica intelligente e reattiva, pronta, in letteratura e in musica, a comprendere i veri talenti e gli ingegni contemporanei (Baudelaire rende omaggio a Balzac, a Flaubert, prende qualche distanza da Hugo, ma non dimentica i dimenticati, come Marceline Desbordes-Valmore o Pétrus Borel), emerge un odio vigile e vitreo verso quel “filisteismo borghese”, nutrito di clichés, di platitude, di informe commistioni, che in lui diventa odio dell’utile e del progresso tout court, il dio del secolo XIX, secolo laborioso e devoto. In questo odio per il borghese, si ode invero l'avversione per qualsiasi attività produttiva e l'esaltazione della vita aristocratica, preziosa e disimpegnata, impersonata dal dandy. In alcuni pensieri sparsi diaristici si registra, evidente, un'inclinazione fortemente misogina, reazionaria, antidemocratica e anche antisemita.

Bussola di tutti i pensieri di Baudelaire è l’Arte, che non ha altra finalità che la Bellezza. Essa è dunque estranea alla morale, e allo stesso tempo è la sola aspirazione degna dell’uomo.

L’arte di Baudelaire

Questo critico intransigente è un poeta delicato scorticato dalla vita, ulcerato dal dolore, invaso da sensazioni sublimi, pervaso da sentimenti indicibili del vivere e da tensioni estreme verso l’Ideale e l’Assoluto. I fiori del male, quest’opera poetica (l'Inferno del XIX secolo) senza confini, dove l’estetica incrocia la mistica è ancora un punto d’urto e di collisione della cultura occidentale, il punto di intersezione dell’intera simbologia e iconologia dell’Occidente, dell’Antichità greco-latino-giudaica e della Modernità industriale-metropolitana come la conosciamo noi (Ovidio cacciato dal paradiso latino e l’Uomo contemporaneo sorpreso all’addiaccio della vita moderna, il figlio della razza di Caino che in cielo sale e sulla terra getta Dio e il dandy chic, poseur, stordito dal lusso, dalla calma e dalla voluttà). Nello stampo classico di una poesia castigatissima nella forma (alessandrini, endecasillabi, sonetti: Baudelaire evitò i metri liberi) il poeta riversa il fuoco di un sentire inusitato e i temi evitati dalla poesia corriva. Sono quelli di cui tutta la letteratura moderna sarà nutrita e intrisa: il piacere, soprattutto quando è torbido ed amaro, la perversione, l’odio di sé e degli altri, lo spleen che scava nell’intimità dell’essere, la coscienza sempre più penosa di se stessi (l’angoscia che pianta sul cranio inclinato il suo vessillo nero) e infine la sfida suprema verso una società che si pretende cristiana - e contro cui il poeta peraltro adotta la stessa simbologia ed iconologia: inferni, paradisi, limbi, angeli e demoni -: quella di dubitare dell’esistenza stessa di Dio.

Verso il simbolismo

In quest’universo tormentato, dove filtrano soltanto deboli luci - dolci talora, luci d’amore, di occasi cittadini, dove anche lo spleen evapora in malinconia -, sola, s’oppone, l’alchimia meravigliosa dell’arte contro il nulla. L’arte baudelairiana è una miscela riuscita di romanticismo e di formalismo, ma sostenuta da una tensione e da una emozione troppo intense perché I fiori del male possano ricadere nello scaffale dell’arte per l’arte e del parnassianesimo che seguì di lì a poco. Se resta “classico” (i versi, dicevamo, sono per lo più alessandrini, le strofe rimate, il sonetto trova in lui un nuovo artiere), Baudelaire è risolutamente moderno per il posto che assegna all’immaginazione, regina delle facoltà, nella ricerca della bellezza poetica: quest’immaginazione non inerte e passiva è invero la più scientifica delle facoltà perché essa sola comprende l'analogia universale fra le cose e permette al poeta di attingere l’ineffabile, lo strumento atto ad esorcizzare l’angoscia che emana dalla molteplicità del reale. Poiché qualsiasi cosa nell’universo si corrisponde (è la teoria famosa della sinestesia delle Corrispondenze), la poesia è la matrice dei simboli e dà all’uomo i mezzi per oltrepassare il reale in un surreale che gli rende tollerabile il reale stesso. C’è dunque salute nella poesia, ed essa lambisce l’ignoto («paradiso o inferno, cosa importa?»). Per la torturata coscienza "cristiana" di Baudelaire, la sola conciliazione sarà quella dell’arte e dell’aspirazione alla santità: «Un perfetto alchimista e un cuore santo». Tale è il poeta.

La poesia in prosa

Nella sua ultima raccolta, Spleen di Parigi (intitolato anche Piccoli poemi in prosa), Baudelaire ebbe l’intuizione di considerare il poema in prosa la forma della poesia futura. Se un romantico minore allora poco conosciuto, Aloysius Bertrand, ne aveva gettato le basi, e se Rimbaud e Mallarmé finirono col dargli diritto di cittadinanza in letteratura, Baudelaire trovò, in alcuni testi dello Spleen di Parigi, i mezzi di un’unità fortemente poetica, seppur nella discontinuità dei frammenti. La morte, nel frattempo sopraggiunta, interruppe la sua ricerca.

Prima di ogni altro senza dubbio, Baudelaire ha fatto poesia col materiale che a tutta prima ne sembrava più privo: la vita moderna, insopportabile, implacabile. Non perciò dalle forme levigate e piene, ma dall’incrinatura e dalla mancanza nasce il suo verso. Lo specifico per eccellenza del poetico, la Bellezza, ha natura doppia e anfibologica e trova il suo fondamento, tradizionalmente, nella politezza delle linee, nell’apollineo, nel regolare, nell’attico, nell'antico, ma nel caso di Baudelaire (come ci ha segnalato Mario Praz ne La carne, la morte e il diavolo) anche nell’orrido, nel deforme, nell’irregolare, nell’asiano, nel moderno.

Scrivere versi dopo Baudelaire è impresa ancora più perigliosa di quanto non lo sia usualmente. Qualcuno - Carlo Dossi - smise di scriverne per sempre dopo aver letto I fiori del male.”

Immagini:

- Charles Baudelaire - Face À Delacroix (1959), Documentaire réalisé par Georges Régnier, avec les musiques de Chopin et de Listz, et les voix de Michel Bouquet et de Pierre Marteville.

- Essai-documentaire: Le Testament de Baudelaire Avec le soutien du Centre national de la cinématographie et de l'image animée. Charles Baudelaire. Dans cette vidéo en collab avec Jimmy Magardeau, on s’interroge sur le rapport à la mort de cet immense poète.

9 aprile 1821 nasce Charles Baudelaire, poeta e critico francesa, morto nel 1867.

Un fatto al giorno

9 aprile 1948: Jorge Eliecer Gaitan, leader del Partito Liberale, viene assassinato a Bogotà, in Colombia. In seguito all'omicidio la capitale colombiana fu sconvolta da quello che viene ricordato come il Bogotazo, rivolta che vide coinvolto anche il giovane Fidel Castro che si trovava in Colombia per partecipare alla IX Conferenza Panamericana.

Una frase al giorno

“Il dominio dell'uomo consiste solo nella conoscenza: l'uomo tanto può quanto sa; nessuna forza può spezzare la catena delle cause naturali; la natura infatti non si vince se non ubbidendole”

(Francis Bacon da “Pensieri e conclusioni sulla interpretazione della natura o sulla scienza operativa”, 1607-1609, in Scritti filosofici, a cura di Paolo Rossi, UTET, Torino, 1975, p. 389)

“Sir Francis Bacon, dapprima latinizzato in Franciscus Baco(nus) e poi italianizzato in Francesco Bacone (Londra, 22 gennaio 1561 - Londra, 9 aprile 1626), è stato un filosofo, politico, giurista e saggista inglese vissuto alla corte inglese, sotto il regno di Elisabetta I Tudor e di Giacomo I Stuart. Formatosi con studi in legge e giurisprudenza, divenne un sostenitore e strenuo difensore della Rivoluzione scientifica sostenendo il metodo induttivo fondato sull'esperienza.”

(In wikipedia.org)

“BACONE, Francesco (Francis Bacon). Nacque a Londra il 22 gennaio 1561. Suo padre, sir Nicola, era lord guardasigilli; sua madre, Anna Cooke (figlia di Antonio, precettore di Edoardo VI) possedeva una cultura vastissima; suo zio, William Cecil (poi lord Burghley), dapprima segretario di stato, in seguito lord tesoriere di Elisabetta, era il maggiore statista dell'età sua. Francesco Bacone trovava quindi nel suo ambiente familiare insigni modelli di cultura e d'attività politica. (...)

Dopo la morte di Elisabetta, nel 1603, B., protetto dal successore di lei Giacomo I e dal suo favorito Giorgio Villiers (più tardi conte e poi duca di Buckingham), poté conseguire gli onori più elevati. Nel 1603 ebbe il titolo di sir (cavaliere), nel 1604 fu nominato consigliere ordinario della corona, nel 1607 Solicitor General, nel 1613 Attorney General; nel 1616 entrò nel Consiglio privato della corona, nel 1617 conseguì l'ufficio di lord guardasigilli (che suo padre aveva avuto), e nel 1618 quello di lord cancelliere. Nello stesso anno fu ammesso tra i Pari col titolo di barone di Verulamio, nel 1621 ebbe il titolo di visconte di Sant'Albano. (...)

Rispetto al valore di B. come teorizzatore della scienza e come filosofo, occorre portare la discussione su un terreno diverso. Spesso lo si è biasimato per avere valutato eccessivamente l'importanza del metodo scientifico e per aver preteso che se ne potesse insegnare uno che, procedendo con l'infallibilità d'un meccanismo permettesse di giungere, in modo indipendente dal genio individuale, a scoperte e a invenzioni nuove; ma per non commettere ingiustizie, occorre ricordare che il Descartes e i suoi continuatori (soprattutto il Leibniz) hanno confidato non meno di B. nell'efficacia del metodo, e che egli ha effettivamente riconosciuto che esso si deve perfezionare gradatamente, in correlazione con le scoperte che la ricerca scientifica compie; ora ciò significa che la scienza si viene evolvendo, e questo presuppone l'attività del ricercatore che trasforma progressivamente gli strumenti di cui si vale.

Si è biasimato B. per la sua condanna delle ipotesi; ma con essa egli voleva colpire soltanto le costruzioni arbitrarie della fantasia, non fondate sull'esperienza e non verificate da essa; del resto, il suo stesso metodo si vale continuamente del procedimento ipotetico. In generale, la teoria metodologica di B. non soltanto esige la connessione indissolubile dell'esperienza e del pensiero, ma presuppone anche, sino dall'inizio, una concezione generale della natura che ne predetermina i procedimenti. Però non si può giustamente affermare che B. abbia fondato la metodologia della nuova scienza induttiva della natura; egli mirava alla scoperta non di rapporti funzionali tra fenomeni, ma di essenze ultrafenomeniche (al contrario della ricerca scientifica moderna), sebbene il suo procedimento, cioè l'induzione per esclusione, che voleva restare empirico, non gli permettesse di ottenere lo scopo; infatti, come si è ricordato, egli dovette mutare l'analisi sperimentale in una concettuale, per poter superare la sfera soggettiva delle proprietà sensibili e raggiungere essenze oggettive. Appunto perciò, in seguito, fu possibile ai teorici dell'induzione empirica trasformare il metodo di B. e ricercare con esso non le forme baconiane, ma rapporti causali esistenti tra fenomeni.

Però B. contribuì allo sviluppo posteriore della scienza, lottando vigorosamente contro la tradizione aristotelico-scolastica ancora potente, condannando l'abuso di vuote astrazioni concettuali, insistendo con energia sulla necessità di partire dall'esame dei fatti, mettendo in rilievo l'esigenza di sottoporre a una severa critica, che deve essere compiuta dal pensiero guidato da una visione complessiva della realtà, quell'esperienza comune che raccoglie senza riserve le testimonianze del senso, esaltando il valore dell'esperimento attivo.

Anche più efficacemente B. contribuì alla formazione e al progresso della nuova scienza della natura con la sua intuizione meccanicistica del mondo fisico, che imponeva di spiegare tutti i fenomeni con determinazioni geometriche e con processi di movimento. Il meccanicismo poteva più tardi essere criticato e respinto, o venire apprezzato soltanto come un'ipotesi di lavoro, non come una concezione metafisica soddisfacente; ma è certo che i fondatori della nuova scienza (come Galileo e il Descartes) credettero necessario di fondare l'interpretazione matematica dei fenomeni su una dottrina meccanicistica concepita come un'intuizione della realtà, e per molto tempo i loro continuatori divisero questa convinzione. (...)

Da quanto ora si è detto si può facilmente passare alla valutazione dell'opera filosofica di B.: occorre però prima risolvere due questioni. Lo si deve porre tra gl'iniziatori della filosofia moderna, o (come alcuni anche recentemente hanno sostenuto) tra gli ultimi rappresentanti del Rinascimento? Nel primo caso, è giusto ritenerlo il fondatore dell'indirizzo empiristico, che si contrappone a quello razionalistico (che muove dal Descartes), il quale trova un precedente nell'opera galileiana? Rispetto alla prima questione, si deve rispondere che B., pure avvicinandosi sotto varî rispetti ai pensatori del Rinascimento, rivela una forma mentale che lo allontana da questi e lo collega ai fondatori della scienza e della filosofia moderne. (...)

(Leggi il Saggio completo di Adolfo Levi - Enciclopedia Italiana, 1930, in: www.treccani.it)

Un brano musicale al giorno

Theobald Boehm (1794-1881), Grande Polonaise op.16 for flute and piano

Tim Wintersohl, flute

Hans-Erik Dijkstra, piano

live recording 13-09-2015 Royal Concertgebouw, Amsterdam

“Theobald Böhm, cognome spesso traslitterato in Boehm (Monaco di Baviera, 9 aprile 1794 - Monaco di Baviera, 25 novembre 1881), è stato un flautista, inventore e compositore tedesco, che perfezionò il flauto traverso e il clarinetto, migliorandone chiavi e diteggiatura. Fu inoltre un flautista virtuoso (fu chiamato il Paganini del flauto), musicista di corte e apprezzato compositore. Le sue innovazioni crearono il moderno flauto da concerto: ingegno versatile, diede il suo nome anche ad invenzioni nel campo tecnico extra-musicale. Nato a Monaco di Baviera, Theobald apprese il mestiere del padre, l'orefice Karl Friedrich Böhm e all'età di quattordici anni era un esperto orefice egli stesso.

Appassionato di musica, iniziò con il flauto dolce, passando presto al flauto traverso, costruendo da sé il suo strumento, che copiò da un esemplare prodotto da un fabbricante di Dresda. Per due anni prese lezioni da un suo vicino, flautista in un'orchestra di Monaco, che ripagava fabbricando per lui flauti migliorati. A diciott'anni era in grado di suonare in orchestra, a ventun'anni era primo flauto dell'Orchestra Reale Bavarese. L'attività orchestrale impegnava le sue serate: di giorno continuava a fabbricare flauti e a fare esperimenti usando diversi tipi di legno e metalli (oro, argento, nickel, rame) e modificando posizione e dimensione dei fori.

Una tournée in Europa, dal 1816 al 1818, lo portò in Svizzera e a Strasburgo: la sua prima composizione è del 1822. I numerosi concerti in Germania, Francia e Svizzera lo resero famoso, ma i suoi guadagni non erano sufficienti a supportare la sua famiglia in rapida crescita. Intraprese perciò un viaggio in Inghilterra, dove i flautisti erano molto richiesti, e divenne amico del famoso flautista Charles Nicholson, il cui suono squillante e robusto lo indusse a ulteriori esperimenti e studi di acustica, che perseguì all'Università di Monaco.

Di ritorno in patria, nel 1832 progettò uno strumento che associava il tradizionale corpo conico a un nuovo sistema di chiavi, che portò con sé nella tournée europea dell'anno successivo, promuovendolo in Francia ed Inghilterra dove le sue idee riscossero molti favori.

Intanto trovò il tempo di inventare, assieme all'amico e professore di fisica Karl Emil von Schafhäutl, un nuovo sistema di estrazione del ferro dal minerale grezzo, un campo cui avrebbe dato contributi anche negli anni seguenti.

Tornando in Francia nel 1834 constatò il grande successo del suo strumento in quel paese, che però faticava ad affermarsi in Germania. Di nuovo in patria, introdusse ulteriori migliorie, abbandonando il tradizionale corpo conico in favore di un corpo cilindrico di nuova concezione: il suo nuovo strumento fu brevettato nel 1847, e subito dopo Theobald concesse licenze di fabbricazione ai maggiori fabbricanti europei (tra gli altri: Rudall, Carte and Rose in Inghilterra, Godefroy Aîné e Louis Lot in Francia) iniziando così l'inarrestabile marcia del suo nuovo sistema. Un suo flauto fu mostrato all'Esposizione di Londra del 1851.

Nel suo trattato del 1871 Die Flöte und das Flötenspiel (Il flauto e l'arte di suonarlo) egli descrisse i principi acustici, tecnici e artistici del suo sistema, che fu poi applicato con successo anche ai clarinetti e ad altri strumenti: ad esempio, i sassofoni e gli altri strumenti della famiglia dei legni adottarono sistemi di chiavi derivati dal suo; i flauti moderni adottano a tutt'oggi il suo progetto, a meno di alcune minori modifiche.

Personalità eclettica, Boehm legò il suo nome ad altre invenzioni in campi molteplici, dalla fabbricazione dei pianoforti e dei violoncelli, ad un tipo di ciminiera per treni a vapore, ad un telescopio per individuare gli incendi.

In tarda età si dedicò all'invenzione e al perfezionamento di uno strumento completamente nuovo appartenente alla famiglia dei flauti e dotato del suo sistema di chiavi, il flauto traverso contralto.

Theobald Boehm morì a Monaco di Baviera il 25 novembre 1881, alla veneranda età di 87 anni.

I maggiori perfezionamenti apportati da Böhm al suo strumento sono due:

- l'uso di un corpo cilindrico al posto del tradizionale corpo inversamente conico (ancora utilizzato nei moderni ottavini). Böhm superò la principale difficoltà, consistente nell'intonazione delle ottave, introducendo una lieve conicità nella testata dello strumento;

- l'invenzione di un sistema di chiavi che, nel migliorare l'ergonomia dello strumento, gli permise di posizionare e dimensionare i fori in maniera acusticamente ottimale, che determinò attraverso considerazioni teoriche ed esperimenti pratici. I sistemi di chiavi in uso in quel tempo erano invece soprattutto orientati a facilitare la pratica esecutiva.

Il risultato fu uno strumento molto più facile da suonare e con un'estensione superiore agli strumenti tradizionali.”

(In wikipedia.org)

Ugo Brusaporco

Laureato all’Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea Dams. E’ stato aiuto regista per documentari storici e autore di alcuni video e film. E’ direttore artistico dello storico Cine Club Verona. Collabora con i quotidiani L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Brescia Oggi, e lo svizzero La Regione Ticino. Scrive di cinema sul settimanale La Turia di Valencia (Spagna), e su Quaderni di Cinema Sud e Cinema Società. Responsabile e ideatore di alcuni Festival sul cinema. Nel 1991 fonda e dirige il Garda Film Festival, nel 1994 Le Arti al Cinema, nel 1995 il San Giò Video Festival. Ha tenuto lezioni sul cinema sperimentale alle Università di Verona e di Padova. È stato in Giuria al Festival di Locarno, in Svizzera, e di Lleida, in Spagna. Ha fondato un premio Internazionale, il Boccalino, al Festival di Locarno, uno, il Bisato d’Oro, alla Mostra di Venezia, e il prestigioso Giuseppe Becce Award al Festival di Berlino.

INFORMAZIONI

Ugo Brusaporco

e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

UNA STORIA MODERNA - L'APE REGINA (Italia, 1963), regia di Marco Ferreri. Sceneggiatura: Rafael Azcona, Marco Ferreri, Diego Fabbri, Pasquale Festa Campanile, Massimo Franciosa, da un'idea di Goffredo Parise, atto unico La moglie a cavallo. Fotografia: Ennio Guarnieri. Montaggio: Lionello Massobrio. Musiche: Teo Usuelli. Con: Ugo Tognazzi, Marina Vlady, Walter Giller, Linda Sini, Riccardo Fellini, Gian Luigi Polidoro, Achille Majeroni, Vera Ragazzi, Pietro Trattanelli, Melissa Drake, Sandrino Pinelli, Mario Giussani, Polidor, Elvira Paoloni, Jacqueline Perrier, John Francis Lane, Nino Vingelli, Teo Usuelli, Jussipov Regazzi, Luigi Scavran, Ugo Rossi, Renato Montalbano.

È la prima opera italiana del regista che, sino ad allora, aveva sempre girato in Spagna.

Alfonso, agiato commerciante di automobili, arrivato scapolo ai quarant'anni decide di prender moglie e si consiglia con padre Mariano, un frate domenicano suo vecchio compagno di scuola e amico di famiglia. Il frate gli combina l'incontro con una ragazza, Regina. Bella, giovane, sana, di famiglia borghese e religiosa, illibata, è la moglie ideale. Alfonso non ci pensa due volte: e padre Mariano li sposa. Regina si dimostra subito una ottima padrona di casa, dolce e tenera con il marito; dal quale decide però di voler subito un figlio. Alfonso, premuroso, cerca di accontentarla, ma senza risultati. A poco a poco l'armonia tra i due coniugi si incrina: Regina gli rimprovera di non essere all'altezza della situazione, di venir meno a una sorta di legge biologica; Alfonso comincia a sentire il peso delle continue prestazioni sessuali che gli sono richieste e che a poco a poco logorano il suo equilibrio psicologico e fisico. Preoccupato, al limite della nevrosi, chiede consiglio a padre Mariano, che non si rende conto del suo problema e inorridisce quando l'amico accenna alla possibilità di ricorrere alla Sacra Rota: il desiderio di Regina di avere un figlio ha la benedizione della Chiesa, e più che legittimo, doveroso. Alfonso tenta di sostenersi fisicamente con farmaci, ma diventa sempre più debole. Arriva finalmente il giorno in cui Regina annuncia trionfante e felice di essere incinta: parenti e amici vengono in casa a festeggiare l'avvenimento. Alfonso, ormai ridotto a una larva d'uomo, viene trasferito dalla camera da letto a uno sgabuzzino, dove potrà finalmente restare a godersi in pace gli ultimi giorni di vita. Alfonso muore, mentre Regina, soddisfatta, prepara la culla per il nascituro.

“Particolarmente avversato dalla censura per i contenuti fortemente anticonvenzionali e anticattolici, il film venne condizionato da pesanti tagli alle scene, modifiche ai dialoghi e con l'aggiunta di Una storia moderna: al titolo originario L'ape regina. Anche la colonna sonora non sfuggì all'attenzione dei censori. La scena del carretto che trasporta i resti di una salma, era in origine commentata da una musica troppo simile al rumore di ossa che ballano, troppo tintinnante e, pertanto, ne fu decisa la cancellazione”

(Wikipedia)

“L’ape regina" segna il primo incontro di Tognazzi con Marco Ferreri e lo sceneggiatore Rafael Azcona: incontro fortunato (per Tognazzi forse ancora più determinante di quelli con Salce e Risi), l'inizio di una collaborazione che diventerà, nel corso degli anni, esemplare. Assieme a Salce, Ferreri è il regista che rende più vigoroso e attendibile il nuovo, complesso personaggio incarnato dall'attore, anche questa volta protagonista maschile assoluto di una storia inconsueta. Al suo apparire, prima al festival di Cannes e poi sugli schermi italiani, il film fa scalpore, suscita polemiche e scandalo, supera a fatica le strettoie della censura (che, fra l'altro, fa misteriosamente premettere al titolo "Una storia moderna: "). Il film (che apre a Tognazzi anche il mercato statunitense) è uno dei maggiori successi commerciali delia stagione 1962/63 e procura all'attore il Nastro d'argento (assegnato dal Sindacato dei Giornalisti cinematografici) per il miglior attore protagonista. Ricordando anni dopo “L’ape regina", Tognazzi ne ha così commentato l'importanza: «Il film mi ha consentito di entrare in un mondo cinematografico che amo. Il cinema che avevo fatto fino ad allora si basava su personaggi estremamente popolari, dei film divertenti, facili, che piacevano al pubblico ma che sono, a conti fatti, delle operazioni prefabbricate. In quei film non occorre quasi mai un grande coraggio. [...] Amo il cinema non in se stesso ma in quanta rappresenta la possibilità di raccontare delle storie che riguardano la nostra vita, i nostri problemi: mi piace inserirmi in questi problemi e analizzarli [...]. Sono molto riconoscente a Ferreri di avermi offerto questa possibilità [...] di conoscere, per mezzo del cinema, la vita.”

(Ugo Tognazzi in Ecran 73, Parigi, n. 19, novembre 1973, p. 5)

“[...] Ludi di talamo infiorano anche troppo il nostro cinema comico; e le prime scene de L’ape regina, saltellanti e sguaiate, mettono in sospetto. Accade perché il film sfiora ancora il suo tema, lo tratta con estri bozzettistici. Ma quando coraggiosamente vi dà dentro, mostrandoci l'ape e il fuco appaiati in quell'ambiente palazzeschiano, carico di sensualità e di bigottismo, allora acquista una forza straordinaria, si fa serio, e scende alla conclusione con un rigore e una precipitazione da ricordare certe novelle di Maupassant. [...] Ottima la scelta dei protagonisti, un calibratissimo Tognazzi (che ormai lavora di fino) e una magnifica e feroce Marina Vlady.

(Leo Pestelli, La Stampa, Torino, 25 aprile 1963)

“Ape regina, benissimo interpretato da Ugo Tognazzi (che ormai è il controcanto, in nome dell'Italia nordica, di ciò che è Sordi per quella meridionale), appare come un film con qualche difetto (cadute del ritmo narrativo, scene di scarsa efficacia e precisione), ma la sua singolarità infine si impone.”

(Pietro Bianchi, Il Giorno, Milano, 25 aprile 1963)

“Il film è gradevole, per la comicità delle situazioni, il sarcasmo con cui descrive una famiglia clericale romana, tutta fatta di donne. Ferreri ci ha dato un film in cui la sua maturità di artista, esercitata su un innesto fra Zavattini e Berlanga, ha di gran lunga la meglio, per fortuna, sul fustigatore, lievemente snobistico, dei costumi contemporanei. Marina Vlady è molto bella e recita con duttilità; Ugo Tognazzi, in sordina, fa benissimo la parte un po’ grigia dell'uomo medio che ha rinnegato il suo passato di ganimede per avviarsi alla vecchiaia al fianco di una moglie affettuosa, e si trova invece vittima di un matriarcato soffocante.”

(Giovanni Grazzini, Corriere della Sera, Milano, 25 aprile 1963)

“Gran parte dell'interesse del film deriva dal notevole, asciutto stile della comicità di Ugo Tognazzi e dall'asprezza di Marina Vlady. Tognazzi ha un'aria magnificamente remissiva e angustiata e un bellissimo senso del ritmo che introduce delle osservazioni ad ogni sua azione. Quando scherza con un prete, ad esempio, per rompere un uovo sodo, egli riesce ad essere semi-serio in modo brillante. E quando egli guarda semplicemente la moglie, lui tutto slavato e lei tutta risplendente, nei suoi occhi c'è tutto un mondo di umoristica commozione.”.

(Bosley Crowther, The New York Times, New York, 17 settembre 1963)

Scene Censurate del film su: http://cinecensura.com/sesso/una-storia-moderna-lape-regina/

Altre scene in: https://www.youtube.com/watch?v=Cd1OHF83Io0

https://www.youtube.com/watch?v=IalFqT-7gUs

https://www.youtube.com/watch?v=htJsc_qMkC4

https://www.youtube.com/watch?v=9Tgboxv-OYk

Una poesia al giorno

Noi saremo di Paul Verlaine, Nous serons - Noi saremo [La Bonne Chanson, 1870].

Noi saremo, a dispetto di stolti e di cattivi

che certo guarderanno male la nostra gioia,

talvolta, fieri e sempre indulgenti, è vero?

Andremo allegri e lenti sulla strada modesta

che la speranza addita, senza badare affatto

che qualcuno ci ignori o ci veda, è vero?

Nell'amore isolati come in un bosco nero,

i nostri cuori insieme, con quieta tenerezza,

saranno due usignoli che cantan nella sera.

Quanto al mondo, che sia con noi dolce o irascibile,

non ha molta importanza. Se vuole, esso può bene

accarezzarci o prenderci di mira a suo bersaglio.

Uniti dal più forte, dal più caro legame,

e inoltre ricoperti di una dura corazza,

sorrideremo a tutti senza paura alcuna.

Noi ci preoccuperemo di quello che il destino

per noi ha stabilito, cammineremo insieme

la mano nella mano, con l'anima infantile

di quelli che si amano in modo puro, vero?

Nous serons

N'est-ce pas? en dépit des sots et des méchants

Qui ne manqueront pas d'envier notre joie,

Nous serons fiers parfois et toujours indulgents

N'est-ce pas? Nous irons, gais et lents, dans la voie

Modeste que nous montre en souriant l'Espoir,

Peu soucieux qu'on nous ignore ou qu'on nous voie.

Isolés dans l'amour ainsi qu'en un bois noir,

Nos deux cœurs, exhalant leur tendresse paisible,

Seront deux rossignols qui chantent dans le soir.

Quant au Monde, qu'il soit envers nous irascible

Ou doux, que nous feront ses gestes? Il peut bien,

S'il veut, nous caresser ou nous prendre pour cible.

Unis par le plus fort et le plus cher lien,

Et d'ailleurs, possédant l'armure adamantine,

Nous sourirons à tous et n'aurons peur de rien.

Sans nous préoccuper de ce que nous destine

Le Sort, nous marcherons pourtant du même pas,

Et la main dans la main, avec l'âme enfantine

De ceux qui s'aiment sans mélange, n'est-ce pas?

Un fatto al giorno

17 giugno 1885: La Statua della Libertà arriva a New York. Duecentoventicinque tonnellate di peso, 46 metri di altezza (piedistallo escluso) e 4 milioni di visite ogni anno. La Statua della Libertà, oggi simbolo di New York, ha una storia costruttiva avventurosa e originale, caratterizzata da trasporti eccezionali e un fundraising senza precedenti. Ripercorriamola insieme con queste foto storiche. Fu uno storico francese, Édouard de Laboulaye, a proporre, nel 1865, l'idea di erigere un monumento per celebrare l'amicizia tra Stati Uniti d'America e Francia, in occasione del primo centenario dell'indipendenza dei primi dal dominio inglese. I francesi avrebbero dovuto provvedere alla statua, gli americani al piedistallo. L'idea fu raccolta da un giovane scultore, Frédéric Auguste Bartholdi, che si ispirò all'immagine della Libertas, la dea romana della libertà, per la sagoma della statua, che avrebbe retto una torcia e una tabula ansata, a rappresentazione della legge. Per la struttura interna, Bartholdi reclutò il celebre ingegnere francese Gustave Eiffel (che tra il 1887 e il 1889 avrebbe presieduto anche alla costruzione dell'omonima Torre) il quale ideò uno scheletro flessibile in acciaio, per consentire alla statua di oscillare in presenza di vento, senza rompersi. A rivestimento della struttura, 300 fogli di rame sagomati e rivettati. Nel 1875 il cantiere fu annunciato al pubblico e presero il via le attività di fundraising. Prima ancora che il progetto venisse finalizzato, Bartholdi realizzò la testa e il braccio destro della statua e li portò in mostra all'Esposizione Centenaria di Philadelphia e all'Esposizione Universale di Parigi, per sponsorizzare la costruzione del monumento. La costruzione vera e propria prese il via a Parigi nel 1877.

(da Focus)

Una frase al giorno

“Marie non era forse né più bella né più appassionata di un'altra; temo di non amare in lei che una creazione del mio spirito e dell'amore che mi aveva fatto sognare.”

(Gustave Flaubert, 1821-1880, scrittore francese)

Un brano al giorno

Marianne Gubri, Arpa celtica, Il Viandante https://www.youtube.com/watch?v=_URmUFpa52k